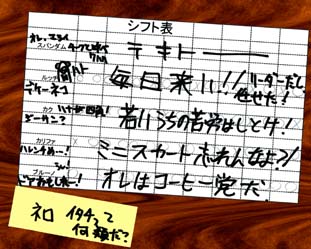

| 準備 「修繕完了したぞ、見てくれ」 ブルーノが得意げな顔でカクとルッチを呼びにきたのは、日が沈んで辺りが真っ暗になってからだった。 ちょっとした事故でぶっ倒れてしまったスパンダムは政府の役人に付き添われて、とっくに海列車でエニエス・ロビーへと帰っていた。へろへろになりながらもチーフらしく、明日の朝も遅刻すんなよと檄をとばす姿に、少なからず感動したものだ。 「どれどれ、やっと直ったか…。ずいぶんかかったのう」 ブルーノが修繕をし、カリファが塗装の手伝いをしている間にルッチとカクは店内の飾り付けをしていた。派手なPOPをつけたり、レンタルと販売のエリアが一目でわかるよう、床の色を変えたり…。広く天井も高いSUPAYAだが、そこはCP9、さすが六式使い。月歩で天井なんてあっという間だ。アクアラグナ対策で、壁際に備え付けにする棚も指銃でボルトの固定穴を開ければ簡単。工具の経費も浮いて、いいとこづくしな彼らだった。 「ほぉ…これは随分、気張ったもんじゃな、ブルーノ」 「そうだろう、もうドアドアはこりごりだからな…」 外に出て見ると、巨大穴は綺麗に修繕され、そこには大きなドアが出来ていた。元々、この店舗物件にあったドアは人が一人通れるくらいのサイズだが、《ファンクフリード入れねぇよ事件》を踏まえて、ブルーノは象も余裕で入れる大きなドアを作っていたのだ。 「防犯も考えて、シャッターと二重にしたぞ」 「費用は大丈夫なのか」 「ええ…経費で落とせそうよ。それに町の人がとても親切で…、安かったわ」 どうやら買出しに行ったのはカリファらしい。どうして安かったのか、なんとなくわかったルッチとカクだが、あえて黙っていた。 新しいドアには大きなガラスが入っていて、店も開放的な雰囲気に見える。災い転じてなんとやら、結果としてはプラスになったようだが、それでもやはり象が徘徊する店というのは不安が残る。 「もうこんな時間じゃな、そろそろ帰るかの」 「明日も同じ時間にここで。ルッチ、制服と入荷の件だけど…」 「送信はした…。早ければ明日の海列車で来るだろう」 「じゃあまた明日」 彼らはこのウォーターセブンで各自部屋を借りていた。スパンダムのようにエニエス・ロビーから海列車で通勤などという贅沢は出来ない。本職の一つに、この町での潜入活動も含まれているからだ。ブルーノは中心街のバーの二階に、カクはSUPAYAから飛んで帰れる範囲に住んでいるとだけ言っていた。その二人がさっさと帰ってしまったので、カリファとルッチで店の施錠をし、出来たばかりのシャッターを下ろした。 「…疲れただろう」 「ブルーノが一番疲れたと思うわ…」 「そうだな…」 「…じゃあ、明日…。お休みなさい」 そう言って歩き出したカリファの後ろ姿を見て、ルッチはしばらく何事か考えていた。その視線に気付いたのか、カリファが振り向く。 「…ルッチ?」 問われてもルッチはまだ何か考えているようで、黙り込んでいた。ようやく口を開いた彼の言葉は、カリファには意外なものだった。 「…送ろう、裏町は物騒だ」 「…有難いけれど…セクハラね。これでも六式使いよ」 「言った筈だ、区別も差別もしねぇと…。だが、弱いふりをするのもお前の仕事だろう」 「…そうね、じゃあ…お願い」 カリファは少し笑ったようだった。ルッチの肩でハットリが眠たそうにしている。もうしばらくの辛抱だとハットリを撫でてやり、ルッチはカリファと連れ立って歩いた。 疲れていたので、二人はほとんど口をきかなかった。それでも裏町を行くには誰かが横にいた方がいい。 「…屋根づたいで帰る方が早いんだけれど…」 「飛び回る人間はカク一人で十分だ…」 「ふふ…、そうね…」 カリファが立ち止まったので、ルッチは踵を返して来た道を戻り始めた。彼の部屋はこことは反対の方角だった。 「…ありがとう、ルッチ…コーヒーでもいかが?」 「…バカヤロウ…、明日も遅れずに来い」 ルッチはそれだけ言うと、振り返らずに歩いて行った。 「ほぉ、随分と優しいんじゃな」 ふいにルッチの背後で声がした。その独特の口調ですぐに正体はわかったが、ルッチは立ち止まらなかった。 「なんじゃ、わしには冷たいのう…」 「…なんだ、カク…、帰ったんじゃねぇのか」 仕方なく声をかけると、カクは紙袋をルッチに差し出した。 「これをな、買いに行ったんじゃ…」 「水水肉じゃよ、はようせんと袋が溶けてしまうぞ」 「…」 ルッチが袋を受け取ると、カクはにっこり笑った。 「あとはカリファに渡したら終いじゃ」 「…ああ、すまん」 「明日からまた忙しくなるんじゃろ、しっかり精をつけんとな!」 カクはそう言って屋根へと飛び上がり、ルッチに手を振って駆けて行った。ルッチは呆気にとられたような顔をして夜空を見上げ、それから水水肉の入った重たい袋を見た。 「ポッポー」 「ああ…ハットリの豆は買い置きしてある。…帰るか…」 正直、ルッチは戸惑っていた。あの妙な店にも、とんでもない長官にも。しかしそれ以上に、ここまで互いの領域に踏み込みあった諜報部員同士の関係が彼を混乱させていた。確かに少しはそういうものも必要だろう。だがここまで馴れ合っていいのだろうか。朝には愚痴を言うくらいの仲でいいと考えていたのに、夜にはすっかり互いを思い遣る仲間になっている。団結を強めた一因は、スパンダムのとんでもなさによるものだが、本当にこれでいいのかルッチは悩んでいた。CP9の有り方も、あの店で働くこれからの事…。らしくない、自分自身の事も。 翌朝、ルッチがSUPAYAに着くと、ちょうどブルーノがシャッターを開けているところだった。どうやらもう体の具合はいいようだ。 「ああ、ルッチ、おはよう」 「ああ…。カクとカリファはまだか」 「ここじゃ!」 カクの元気な声が晴れ渡った空から聞こえたかと思うと、カクは空から降るように下りてきた。 「おはようございます。ルッチ、政府から連絡があったわ、今日の昼の海列車で荷物がくるそうよ」 「そうか…いよいよだな。全員、黒い服に着替えておけ…」 「いよいよエプロンなんじゃな…」 朝から気分はちょっとブルーだが、店は相変わらずびっくりするほど黄色い。全員、体から力が抜けていくようなため息をついて、それでも店内に入っていった。 スパンダムの落書きシフト表は、昨日のままで止まっていた。チーフである彼はまだいないが、この店の営業時間帯や営業開始日などは決めておいた方がいいだろう。 「商品が揃えばすぐに開けたいそうよ」 「じゃあ明日じゃな」 「宣伝はどうするんだ」 「ビラでも撒いて歩くかの…」 「それより、本職に差し障らないシフト作りが優先だ…。長官に作らせたらどうなるか…」 それを聞いて全員、背筋を冷たいものが走るのを感じた。24時間営業とか言い出しかねないあのスパンダムに、シフトなど決めさせたらエライ事になるのは明らか。それだけは彼が来る前に決めておきたい。真剣に協議した結果、店は午前9時から午後19時までの営業時間に決まった。休みは順番に取り、軌道に乗れば営業時間を延ばす。そのくらいが無難だろう。 「…チーフがお見えになったらこれを渡しておく…」 「どうせチーフは適当に出勤してくるんじゃろ」 「チーフなのにな…」 「本当ね…」 「気を抜くな。これも任務の内だ」 気が抜けそうなのはルッチも同じだ。しかし、町に馴染む事も任務なのだから文句も言っていられない。本職が動きやすいように考えて条件を整えるのが、本来は長官の仕事だろうが、とりあえず当面はルッチの仕事だ。…それが永遠に続く気がしてならないが、一先ず、考えないでおこう。 昼食を取る頃にスパンダムが意気揚揚とやってきた。毎度毎度、この男はテンションを下げるという事を知らない。 「お前ら、揃ってるか!!」 店中に響き渡る程の大きな声でそう叫んで入ってくるなり、綺麗に拭いた床で滑って顔面を強打するスパンダム。 「ぐへぇっ!!」 「…だい、じょうぶ…ですか、長官」 「ば、ばかやろぉ…ここでは、チーフだろうがぁ…」 妙なところが律儀なスパンダム。しかし誰も手を貸そうとはしない。なんだか凶運とか不幸とかが伝染しそうな気がするからだ。それも仕方ない。危険を感じ、避けて通るのもまたプロの諜報部員である。 スパンダムがようやく起き上がると、ちょうど彼の電伝虫が鳴り出した。店の電伝虫かと思ったルッチ達だったが、電伝虫のぷるぷるぷる…という独特の鳴き声とは明らかに違う音に戸惑いを隠せない。なんだかどっかで聞いた事のある音…いや、音楽だ。 ♪ミ○モニ。テレフォンだ!リンリンリン♪ その瞬間、店内の空気は凍りついた。いい歳した、政府の暗躍機関の長官ともあろう男の、電伝虫が…ミ☆モニを歌っているのだ。  「おうっ、スパンダムだ! ん、よし、わかった! おい、ルッチ! 海列車がついたぞ」 「そ…そう、ですか…、荷物を引き取りに行くぞ」 「りょ、了解!」 蜘蛛の子を散らすように慌しく飛び出していく彼らを、スパンダムは感心したように眺めていた。彼らがスパンダムの趣味に引きまくっているなどとは気付きもしない。 「よく働く奴らだな…ん?」 スパンダムはシフト表を見つけた。綺麗にまとめられたそれを見ていると、落書き癖が頭を擡げる。 「しょーがねぇな、これじゃ皆が見れないだろう…」 そう言いながらにやけた顔をして、スパンダムは大きな紙にシフトを写し始めた。…当然、ただ書き写すだけで終わるわけはない…。 「聞いたじゃろ?! 聞いたじゃろ?!」 もの凄い早足でブルーステーションに向かいながら、ルッチ達は先ほど自分達の店で起こった悪夢に青ざめていた。 「知らなかったわ…長…、チーフは、アイドルがお好きなのかしら」 「わしの勘じゃと、○護ちゃん好きじゃな」 「カクもそうなのか…」 「わしは違うわい、失敬な」 「ともかく、今見聞きした事は忘れよう…。仕事に差し障る」 「了解…!」 せめてもの救いは店の電話までスパンダム仕様にされなかった事だ。もしそうなったら、ここで働く事も考え直さねばならない。ルッチ達は不気味なものを見た気持ちでいっぱいだった。 ブルーステーションには特別列車が停まっていた。ルッチの姿を見るや、政府の役人達は体勢を整えた。 「やめろ、仰々しい…。誰かに見られたらどうする気だ…」 特別車両に乗っている政府の役人は全員変装しており、役人の証であるマークもついていない。だが今にも敬礼しそうな連中を見れば不審がられても仕方ない。 「はっ! 以後気をつけます…!」 「荷物はこれだけかのう」 あらかじめ、外に運び出されていた大量の木箱を指差してカクが尋ねると、役人は書類を出して差し出した。 「いえ、あと一車両分あります」 『一車両?!』 思わず声がハモった。 「どういう事? これだけで十分のはずよ」 「いえ…ご注文頂いたのは、もう一車両分ありますが…」 「カリファ、注文書は」 「ええ、ここに」 カリファが取り出した注文書を見たルッチは、箱の中を確認し始めたカクとブルーノを見た。 「こっちはわしの分とルッチの分じゃ」 「こっちは俺とカリファだ」 「じゃあ…一体…」 「!!」 ルッチの顔が青ざめ、そのまま一瞬、気を失った。まさか、そんなはずは…。何度見ても注文書には恐ろしい文字が並んでいる。わなわなと腕が震え、恐れたのかハットリがルッチから離れた。 「どういう事ですか、長官!!」 「バ、バカ! ここではチーフだって言って…」 「そんな事はどうでもいいんです、長官! 海列車一車両ものCD…どういうつもりで注文なさったのか…その理由、お話下さい」 ルッチの目は険しく、厳しかった。ルッチの後ろにずらりと並んだカク達の視線も心なしか冷たい。スパンダムは拗ねてしまった。こんな時、頼りになるのはファンクフリードだが、表に出されてしまって縋ることも出来ない。 「い、いーじゃねぇか! どうせ売れちまうんだから! ミ○モニだぜ?! *護ちゃんだぜ?! 一車両分じゃ足りねぇくらいだろっ!!」 「…長官…、長官の得意ジャンルがアイドルとは知りませんでした…」 「アイドルじゃねぇぞ、★護ちゃんだ!」 「…カク、脈をとれ」 「うむ」 「わっ! こら、何しやがる! 離せ、カク!」 「大人しくせんかい」 「暴れるようなら…、カリファ」 「ええ、わかってるわ」 カリファはいつの間にかトゲのついた鞭を持っていた。一瞬、見惚れたスパンダムだったが、それが本物で、とんでもなく痛いものだろう事は察しがついたらしく、すぐに静かになった。  「長官…隠している事が、ありますね…?」 「な、何もねぇ…」 「あなたは腹芸の出来ない人だ…。あなたの大好きな♀護ちゃん…、一車両分のCD、確かにありました…。しかし、全て同じ曲のものだ…」 スパンダムは思わずどきっとした。汗が額を伝う。 「彼女の出したCDがこれ一枚という事は有り得ない。またファン心理として、新曲でもないこのCDだけを入荷したとも…」 「思えんな」 「…!」 「…そう、あなたは…他の全部のCDも注文した…、#護ちゃんを全車両に積み込んだ、$護ちゃん海列車を!」 「!!」 「…どうやら間違いなさそうじゃ…」 「く、くそぅ…、なんでバレちまったんだ…!」 「…カリファ、キャンセルの連絡を」 「もう済ませました」 「なにぃーっ!! カリファ、お前!! 俺の¥護ちゃんを奪う気かーっ!!」 「まったく…あなたには呆れて物も言えない…」 ルッチは冷ややかな目でスパンダムを見下ろした。とても上司にする態度ではないが、ここで下手に出ては終わりだ。 「◆護ちゃんが…ううぅ…お前ら鬼だ! 悪魔だ!」 「結構です。ですが、今回の一件…私が注文書の確認を怠ったのも事実…。一車両分のCDはこちらで引き取る事になりました」 その言葉を聞いてスパンダムの泣き顔はぱぁっと晴れやかになった。それだけ夢中になれるものがあるのはいい事だが、権力に物を言わせてやりたい放題は始末が悪い。 「ルッチ…お前、いい奴だな…グス」 「明日のオープンの際に、このCDは無料で配らせて頂きます」 「ルッチてめぇー!!」 「そうと決まればすぐに陳列じゃな」 「各自担当の棚に商品を陳列しろ、チーフがご注文下さったCDはファンクフリードが番をしております、ご安心を…」 「バカヤロー!! 踏むじゃねぇか! もすって、もすってするじゃねぇか!! ◇護ちゃんがっ、割れるー!!」 喚くスパンダムを無視してルッチ達は商品の陳列を始めた。それぞれの得意ジャンルを陳列するため、みんな様々なこだわりがあるようだ。自分のオススメを前にしてみたり、通好みな品物をさりげなく置いたり、なかなか楽しんでいる様子。面白くないのはスパンダムだ。愛しのアイドルをチラシのように配られるなんて、屈辱も屈辱。顔の痛みよりも屈辱だ。だが、彼ら全員を敵に回すわけにもいかないので、スパンダムはいじけて、再びシフト表を弄り出した。 「こっちは終わったぞ」 「こっちもじゃ」 「終わったわ」 「そうか、…チーフ、終わりました」 拗ねてるだろうスパンダムに声をかけると、スパンダムは意外なほどにこやかだった。 「ワハハ! 諸君、ご苦労! これは先ほどの詫びも兼ねた、私からの心ばかりのプレゼントだ! 受け取ってくれ…」 なんだ、こいつ、やっぱり結構いい奴じゃん? っと誰もが思ったその瞬間。スパンダムの笑顔は最大の破壊力を放った。 「さぁ、着ろ!」 差し出されたのは、真っ黄色なエプロン…。あまりの衝撃で動けない彼らに更なる追い討ちが…。 「それでな、お前らが作ったシフトじゃ物足りねぇから、俺が作っといたぞ! ワハハ! 明日から頑張れよ!」 スパンダム清書のシフト表はシフトが見えないほど落書きがされていた。わけのわからないその紙切れを壁に堂々と貼るスパンダム。貼る最中に画鋲で指を突くのはお約束だ。 「いってぇー!」 痛さにのた打ち回って、足の指を棚の角にぶつけるのも当然。 「ぐぉーっ?!」 だが誰もスパンダムに声をかけなかった。彼らの手には黄色いエプロンが…。棚の中にぎっしり並んだCD、貼りだされたシフト表、そして揃ってしまったエプロン…、全ての準備が整った事に、なぜか恐怖するCP9だった。 「いてー!! ルッチ、なんとかしろー!!」 つづく  |

もどる