|

|

|

ATOPY INFORMATION論文に戻る

体調と免疫系のつながり アトピー性皮膚炎患者のためのステロイド離脱

(治療、 82, 6, 1794-1803, 2000)

新潟大学医学部医動物学教授 安保 徹

●はじめに

これまでアトピー性皮膚炎の発症機序を明確にした仕事はなかった。また、アトピー性皮膚炎患者にステロイド外用剤を使用することがどのような意味を持ち、なぜ、多くの患者がステロイド依存症に進展していくのかを明らかにした仕事はなかった。

著者らのここ5年間の研究によって、この2つの問題を明らかにできたと思う。そうして、アトピー性皮膚炎の治療が可能になった。本論文では上記したすべての機序を明らかにし、さらにアトピー性皮膚炎の治療法を紹介する。

また、すでにステロイド依存症になりステロイドの外用剤なしには炎症をコントロールできなくなっている人もいる。このような人はこのままだと、さらにステロイドの増量を強いられ、最後には命にかかわる。そこで、ステロイドの離脱の実際をも紹介する。

ステロイドホルモンやその外用剤が広く臨床に使われるようになって40〜50年の歳月を経ている。ステロイドホルモンを使用するいずれの疾患でも、使用の早期には著しい治療効果を表したかに見える。しかし、その後経過とともに、疾患のコントロールができなくなり、増量を強いられステロイド依存症に移行することが多い。アトピー性皮膚炎もこの例外ではない。

医療現場はステロイドホルモン使用の推進派と否定派と相半ばしているように思われる。また中間派もいて、現状維持でステロイド外用剤を処方し続けている。このような場合、そのうち患者の方が不安になって医者を変えて、変えた先ではステロイドを増量してその場をしのぐ。しかし、数ヶ所と病院を変えているうちに深みにはまっていくか、患者の方が危険を察知して独力でステロイド離脱するかの道をたどることが多い。

このような「医師側に主体性がない」理由は、アトピー性皮膚炎の発症や治療に統一概念がなかったためである。多くの医師がこの論文を読み、そして治療法を実践することにより患者が救われていく。

●なぜアトピー性皮膚炎が子どもに多く起こるのか

出生時の肺呼吸開始の酸素ストレスによって、新生児は交感神経緊張状態になり、交感神経支配下にある顆粒球が激しく増加する(図1)。これは出生後数日でおさまり、その後子ども時代に特有なリンパ球優位のパターンに入る1)。つまり、副交感神経優位の体調であり、成長のエネルギーを吸収できる体調といえる。

|

|

|

このようなリンパ球優位の体調は15〜20歳くらいまで続くが、食糧事情や生活パターンの改善によってこの年齢が上昇する傾向がある2)。日本では戦後の貧しい時代から今日の豊かな時代への間に、この年齢が大幅に上昇している。

アトピー性皮膚炎や気管支喘息などの子どものアレルギー疾患が今日の日本で増え続けているのは、このリンパ球優位の体調が拡大し続けていることが基本にある。しかしいずれにせよ、リンパ球優位時代が終わるにつれて、子どものアレルギー疾患も自然に治癒していく理由はこの図の中に表れているのである。

しかし、これから述べる理由によって今日の日本では、この子どものアレルギー疾患の自然治癒反応が妨げられる傾向にある。ステロイドホルモンを使用した場合である。これから述べるように、ステロイドホルモンは人にそなわった自然治癒力を完全に奪う力をもっている。これが青年期に入ってもアトピー性皮膚炎が治らず難治化していく理由となっている。

●アレルギー疾患を引き起こす原因と直接の誘引

|

|

原因と直接の誘因 |

●ステロイド外用剤はアトピー性皮膚炎を悪化させていく

そもそも、ステロイドホルモンは他の性ホルモンやビタミンDなどと同様にコレステロールから合成される。つまりコレステロール骨格をもつグループである。新鮮なステロイドホルモンは側鎖のほとんどが酸素フリー(oxygen-free)で極限ともいってよい抗炎症作用を示す(図3)。そして生体内で次第に酸化を受けていく。

酸化レベルのまだ低いステロイドホルモンは17-OHCSなどとして尿から排出される。しかし、酸化レベルが高くなると通常のコレステロールと同様、胆汁酸として肝から腸へ排泄される。

|

|

|

●ステロイドホルモンは起炎剤にもなる

|

|

|

ステロイド潰瘍(steroid

ulcer)という言葉でも知られるように、ステロイドホルモンを使用していると、ある時期から皮膚、腸管、そして骨を含めたあらゆる組織が脆弱になる。内服、外用、吸入いずれでも起こる。そしてストレスなどが加わると、炎症、組織障害、潰瘍形成が引き起こされる。そしてこの潰瘍の治りが悪い。いわゆる傷負け体質となる。このメカニズムはいかなるものであろうか。

マウスにハイドロコルチゾン(hydrocortisone、0.5mg/日)を1週間投与すると激しい免疫抑制(リンパ球の減少)とともに顆粒球増多が出現する4)。これは過剰に投与されたステロイドホルモンが生体に停滞し、酸化コレステロールとなったためである。ステロイドホルモンはコレステロール骨格を持ち、新鮮なうちは強力な抗炎症作用を持つが、酸化が進み本来の酸化コレステロールと変成していく。

酸化コレステロールはそのまわりの組織に対する酸化作用によって交感神経優位の状態をつくり、血流障害と顆粒球増多を招く。ハイドロコルチゾン投与マウスの末梢血から血液を採取した炎症性サイトカインの濃度を比較した(図4)。コントロールマウスとステロイド投与マウスを12時間拘束ストレスにさらしたデータである。ストレスは白血球を刺激して、THFα(腫瘍阻止因子)、IFNγ(インターフェロンγ)、IL6(インターロイキン−6)の炎症性サイトカインを放出させるが、ステロイド投与マウスではこの傾向が極めて高い。

このようなステロイド投与マウスではストレスによって容易に胃潰瘍などを形成する。正常のマウスでは24時間拘束ストレスをかけないと胃潰瘍はできない。一方、ステロイドを投与していたマウスは12時間の拘束で激しい胃潰瘍形成が起こってくる。ステロイドの抗炎症作用の陰に、このホルモンはこのように容易に組織がこわれる体質を作る力があることを認識してほしい。

●ステロイド依存になったアトピー性皮膚炎患者は交感神経緊張体質に変わっている

健康人とステロイド依存になったアトピー性皮膚炎で、1日尿中の総カテコールアミン、VMA(バニリルマンデル酸、カテコールアミンの代謝産物)、17-KS、17-OHCSを測定し比較した(図5)。総カテコールアミンとVMAが患者で増加し交感神経緊張状態にあることがわかる。血流障害や顆粒球増多の炎症に移っているのである。ステロイドホルモンの代謝産物である17-KSは低下し、17-OHCSにはあまり変化は認められなかった。

|

|

|

●ステロイド離脱の実際

重傷アトピー性皮膚炎患者の実際のデータを示した(表1)。新潟県新発田市二王寺温泉病院福田稔氏による。この89名は、すべて他の病院でステロイド療法を受けステロイド依存を来した症例である。

|

|

|

ステロイド使用によって激しい免疫抑制状態になっている。つまり、リンパ球の低下と顆粒球増加のパターンになっている。ステロイドを使用した患者はそもそも免疫抑制状態になっているので、免疫抑制剤の外用薬を使うとさらに病状は深刻化していく。

ここでステロイド離脱を始めると、さらにこの免疫系の低下傾向が強くなっているのがこの表でわかる。白血球パターンの悪化がすごい。これがアトピー性皮膚炎の悪化、リバウンド反応(withdrawal

syndrome)の実体である。ステロイド切れの状態である。出す症状はすべて交感神経緊張症状といえる。具体的には、皮膚を含めた全身性の顆粒球の炎症と激しい血流障害である。

|

|

|

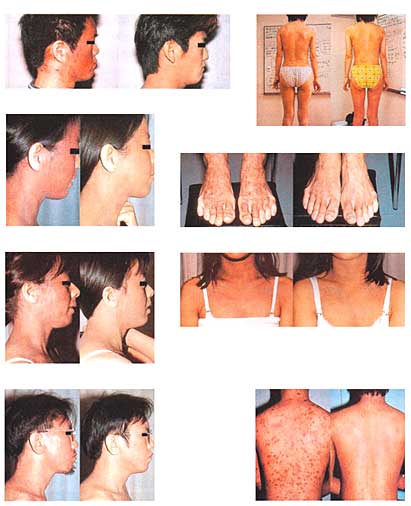

1ヶ月ないし2ヶ月の後に離脱に成功しているが、リンパ球の上昇と顆粒球の減少が来て、健康者と同じような白血球パターンに戻っている。

ステロイドの使用期間が長い患者は、リバウンド反応も強く来るし、離脱期間も長くなる。濃とともに酸化コレステロールが体外に排出されていく。もっとも、あまりにも免疫系がやられているとリバウンドの力さえ弱ってくる。

ここではリバウンド反応の症状を軽減するために井穴刺絡療法を行っているが、それでもこの悪化には耐えられないといってあきらめる患者が3%くらいはでる。しかし、いつでも戻ってきてほしい。

ステロイド離脱の後は、乾布マサツや屋外での運動で副交感神経優位の体調にならないようにする。多少、発疹が出てもすぐおさまる。もう、ステロイド切れのようなひどさはない。(図6)

小さな子どものステロイドを塗ると成長抑制さえくる。離脱によって、一時的にリバウンドによる細菌感染などもでるが、その後アトピー性皮膚炎がよくなるだけではなく身長もぐんぐん伸びだす。明るい笑顔も戻る。

|

|

●おわりに

アトピー性皮膚炎にステロイド外用薬を処方する人達に少し過激な言葉を述べたが、理解さえしてもらえれば怒る必要もないし、がっかりする必要もない。偶然この病気の治療法に問題があっただけで、他の病気の治療法まで否定しているわけではないからである。

私の仲間の川田信昭氏(福島県喜多方市有隣病院産婦人科)は3年くらいの猶予期間を置いてこの問題を解決していくことを提案している。つまり、ここ3年間は患者にステロイドを使うか使わないかを選択してもらい、その反応に従って医者の側でも患者の希望に答えることにするというものである。これなら医師の側でも徐々に離脱などの手法を学べるというのである。

多くの医師がアトピー性皮膚炎から患者を救おうといろいろな努力をしているが、ステロイド使用と併行して行ってはすべての努力が無となる。しかし、ステロイドの離脱後に、乾布マサツ、屋外運動、部屋の換気(有機溶剤を出す)、ハウスダストの除去、食事の注意(肥満の改善、甘い物のとり過ぎをなくすなど)などを行うと、その効果が面白いほど表れてくる。

参考文献─────────────────────────────────────────────────

1)Kawamura,et

al.:Neonatal granulocytosis is a postpartum event which is seen in

the

liver as well as in the blood .Hepatology

,26:1567-1572,1997.

2)安保徹:「未来免疫学−あなたは顆粒型人間かリンパ球人間か」インターメディカル,1997

3)Toyabe,et

al.:I dentification of nicotinic acetylcholine receptors on

lymphocytes

in periphery as well as thymus in mice .Immunology,

92:201-205,1997

4)Maruyama ,et al.:Administration of glucocorticoids

markedly increases the num-

bers of granulocytes and extrathymic T cells

in the bone marrow .Cell

Immunol,

194:28-35,1999

5)深谷元継:ステロイド依存−ステロイドを止めたいアトピー性皮膚炎患者のために.柘植書房新社,1999.

─────────────────────────────────────────────────────