寺田真理子さん と 建築あそび 記録 2003-10-04

HOMEへ

学生時代−

01 SD編集 01

NAI−

01−

02−

03 −

04 −

05−

06 2部オランダでの生活

NAI 03

この建物には

エレベータが一台しか無く、スタッフと一般の人達が一緒に使っているんです。・・お客さんはギャラリーに行ったりホールに行ったり図書室にいたり、そして私たちスタッフは上階のオフィスへ・・一台のエレベータでふたつ機能をやりくりしなくちゃいけなくて、使い勝手が悪くて・・「

なぜ二台考えなかったのかな」と、ヨー・クーネンに対して思いました。

ここは

ホールで、普段は展覧会のオープニングやシンポジウムなどが行われるところです。空いているときには、ここは貸しホールとなっていて、建築以外のセミナーが行われたり、様々な催しもののオープニングが行われたりしています。

ここは

カフェです。

ホワイエ的な役割でオープニングや、レクチャーが始まる前に、ここで何か飲みながらくつろいだり、私達も昼休みとかはここに来て簡単なサンドイッチなんかを食べていました。しかし、日本みたいにいろんなものがあるわけじゃなくて、基本的にはサンドイットとジュースやコーヒーがある程度でした。

これは、

図書室の一部分ですが、外部に対してガラスになっているので、そこからかなり明るい光が入ってくる。強い日差しが寒いオランダには心地よくて、時々温まりに行っていました。

図書館の内部ですが、さすがヨーロッパというか、本の棚は、全部

ハラーシステムを使っているんです。私もインターオフィスにいたので、このシステムが如何に高いかということを後で知るんですけど。とても質の高いもので、機能的です。私たちのオフィス・スペースももちろん、ハラーシステムの家具でした。

図書室は、学生や研究者など研究テーマがある人は、図面なんかも引っ張り出して調べることも出来るんです。ただ本や雑誌を借りて読んだり、調べたりするだけのスペースではなくて、アーカイブにある図面を借りてきてそこで分析をすることもできます。

ここがアーカイブ部分に付属しているオフィス。奥がアーカイブで、右側のガラスブロックのスペースがアーカイブの情報を管理している人達のオフィスルームになっています。

ここは、

アーカイブの中ですが、ここにさきほど言ったオランダ近代建築のなかで重要な建築の模型が収納されているんです。

アーカイブの毎年の予算はとても低いらしく

アーカイブの毎年の予算はとても低いらしく、保管資料のメンテナンス、たとえば資料をきちんとマイクロフィルムにするという作業も、予算が足りずなかなか進まないという状態でした。

予算がついたら徐々にやっていくというのんびりしている感じでした。実際には大方は終わっているようでしたが。。。

こういう図面もかなり時間と労力をかけて丹念に修復して行くんです。図面もかなり古いもので17紀ぐらいのものもあるようです。

オランダ建築博物館のコンペ時の模型もヨー・クーネンから、最終審査まで残ったレム・コールハースのなんかのもあります。

ここは地下2階なんですが、写真の左手に便物を処理するオフィスがあって、その奥にメンテナンスを兼ねて会場施行をする人達の

作業所と休憩室みたいなものがあります。

ヨーロッパでは当たり前なんですけども、日本だと会場を施行する人達というのは乃村工芸だったり丹青社だったり、そういう施工会社が外部発注という形で受けて担当しています。

しかし、オランダだと、施工のためのマテリアルは外注しますが、基本的には美術館や博物館の中に

インハウスの施行スタッフがいて、簡単に模型台とか作ったり、展示壁を作ってくれます。大工的な仕事というのは外に頼まず、「

自分達でやっちゃえ」ってことですよね。絶えずアルバイトとして登録している美術大学出身の人達がいて、展覧会の規模によっては、そういう人も手伝います。彼らは本業のアーティストとしての活動以外に、小銭稼ぎに展覧会の会場施行を手伝っているんです。

そういった施工する人達というのは、「

クリエイティブな精神がある」ので、初めてオランダで展覧会を作るという環境のなかでも、とても気が合いました。一度、最初に手掛けた種田さんの展覧会の作業中に、何日か勤務時間終了の5時半過ぎまで仕事をしていたときがあるのですが、その際、副館長に「

なんでこんなに時間がかかって遅いんだ」と怒られちゃったんです。でも、そんなとき、施工スタッフの仲間が「

僕たちは最後までやるから大丈夫」と言ってもらったのにはとても救われたし、何かを

一緒に作るんだ というコラボレーションとしての意識があれば、心は通うんだなあと実感じました。

ここが中ぐらいの広さの「

バルコニー・スペース」というところで、中規模の展覧会をやるときに、ここを使います。一壁面が斜めの壁になっているんですが、それはそれで演出効果もあって面白い展示ができるんです。壁はただ垂直でなくても面白い展示はできるんだと思いました。

ここは、

一番小さいギャラリー・スペースなんですが、同じような2m幅のスペースが並列して5本あります。ここでは、一列のスペースで展示もできますし、2列使ったり、あるいは5列すべて使ったりもします。

私がいるときには、やはり2000年は「日本年」でしたので、

妹島さんの展覧会がこのギャラリー・スペース2列使って、そして

山本理顕さんの展覧会も同じく2列使って、ここで行われました。

このスペースの床は、ドレーチングのような網目状の素材が床材に使われているんですが、その上にゴムシートを敷いてギャラリー・スペースを演出しています。

これがメイン展示スペースです。このスペースは1000平米もありました。天井は一番高いとことで9mもあるので、かなり立体的に作り込んでいかないと、空間的にスカスカになってしまうというのがメリットでありデメリット、というか難しさでした。

これが

オランダの近現代の建築の歴史を紹介しているギャラリー・スペースです。オランダの人達にもきちんと、自分たちのオランダの建築というのはどういう歴史のなかで、どういう風な建築が出来てきたのか という話は一般の人達にとっても有り難いのではないかと思います。

ここが私たちスタッフの

オフィス部分です。一人一人の与えらてた机は

Vitraのものですが、鹿島出版会で使っていたものと比較にならないぐらい非常に大きいんです。オランダにいると私もかなり小さい部類の人間になるので、こんな机は大きすぎて持てあましていました、というよりも手のとどく範囲が限られていて。電話なんかとどかないんです。オランダ人はヨーロッパの中でもドイツ人以上に大きい民族なので、それぐらい必要なのかもしれません。

これは5階の

打ち合わせスペースでして、オランダの近代建築家の巨匠の一人の、

J.J.P.アウトにちなんだ名前が付いている。彼がデザインした椅子もここには置いてありました。ここから見える景色もとても素晴らしく、ロッテルダムのセンターを見ながら打ち合わせをしていました。

これは、

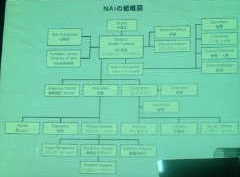

オランダ建築博物館の組織図を説明するためのダイアグラムなんですが。私がいたときの館長は、クリスティン・ファイライスというドイツ人女性の館長でした。その下に副館長。そして庶務や経理がいて、コミュニケーションというPRをする人達、エデュケーションという子供たちに建築のワークショップを開いたりするチームがあります。

マネージメント主任というのは、副館長が担当し、その人が庶務とか経理とかコンピュータのシステムを管理する人達を統括している。

またNAIには「

ファンデーション」という、

会員になる人達をオーガナイズする組織もありました。結構

お年寄りの人も会員になっていましたね。

オランダ建築博物館には

出版部門もあって、展覧会があるときはオランダ建築博物館からカタログが出ます。しかしこの

NAI Publishingという出版部は、場所を変えてオフィスを構えていました。また当時は、

NAIの中に『ARCHIS』とう建築雑誌の編集部もありました。今はオランダ建築博物館の管轄ではなくて、ある民間の出版社に買収されてしまい、アムステルダムに移ってしまいました。

コレクションというのは、先ほどお話したアーカイブの図面や模型を所有して管理、運営する人達。そして図書館。

スタディーセンターという研究所のような部門もあります。オランダのことを研究したい人が、一部スペースとコンピュータを貸してもらって研究できるシステムになっています。

そして「

アクティビティ」。そこには、展覧会やシンポジウムなど実際に企画し、動かしていくプロジェクトリーダーとしての

キュレーターがいて、その下に展覧会会場のデザイン(制作)を担当する

アシスタント・デザイナーそして

プロジェクト・マネージメント。展示会場のデザインは内部のデザイナーだったり、外部のデザイナーだったりするんですけど。

こういう人達によって建築博物館は運営されている。

総スタッフは、

アルバイト手伝に来てくれる人もいれると

100人近い組織でやっている。でも実際に建物に

常時いる人は50人ぐらいでしょうか。というのも

オランダはワークシェアリングというシステムがあるので、日によって働いている人数が違うし、展覧会開催前だとアルバイトも大勢います。

これがオランダ建築博物館です

s;素晴らしい、なんでこんなのが出来ているの・・あとで聞きます

そもそもオランダに行くことになった展覧会、「

Towards Totalscape」展ですが、これも建築というものは単体で建つわけではなくて、いろんな関係性のなかでできるわけですよね。だからこの

展覧会では、建築がいろんな環境、条件を統合しながら出来ているという、トータルな関係性の中での建築のあり方を伝えたかったんです・・

次へ