前回は、小川松四郎の生涯を紹介したが、今回以降は、作品および資料などを順次紹介していきたいと思う。まず、身近なところから我が家にある松四郎の作品などを取り上げてみよう。一昨年の夏に松四郎ゆかりの神社仏閣を探訪したことがあるり、写真も撮って来たのだが写りが悪く、「神社仏閣編」は、改めて探訪し直して、そのうちに掲載したいと思っている。

現在の掛け方

元々の掛け方

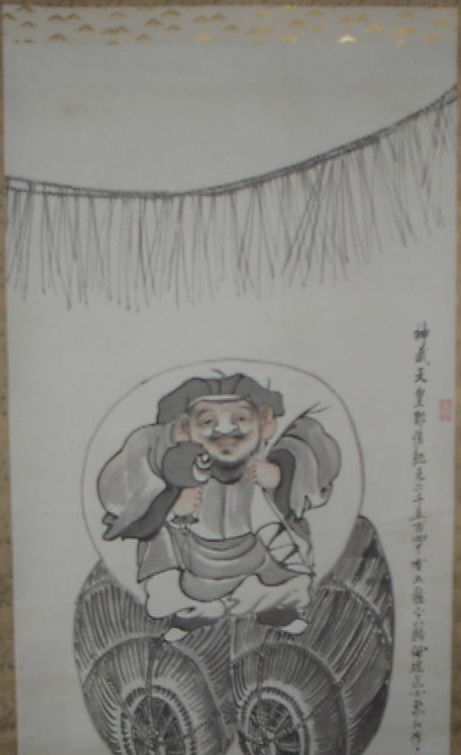

左が師にあたる増田象江の「大黒天」、右が小川松四郎の「大黒天」

両方の比較については、前回を参照されたい。

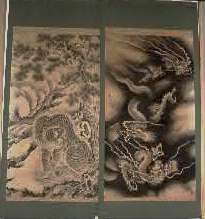

下の写真、龍虎の2幅は、私が物心付いたときから、座敷の床の間に掛けられていて、一度もはずされたことはなかった。それだけに愛着も深く慣れ親しんだ掛け軸である。幅は、どちらも幅約3尺、長さ9尺ぐらいある。

年代物の、箱があって、龍虎の掛け軸箱 小川松城 画」と箱書きがされている。

松四郎は、絵を描くとき、少なくとも、二つの雅号を使っていた。「松城」もその一つで、龍虎に使用されている雅号は「頼一」である。どのような使い分けをしていたのか不明である。

さて、どちらの絵にも共通して言えることは、恐ろしいものと言われる「龍」と「虎」を描きながら、その表情がとてもユーモラスに描かれている。「龍」もそうであるが、「虎」など見たこともない当時の人にとっては、古人が残した画帳を参考に描くしかなかったのではないだろうか。、この絵も明治以前に描かれた、様々な虎の絵によく似ている。

残念ながら、傷みが進んできていて過去に何度か修復をしてはいるのだが、その進行を止めることが出来ない、、描かれてから、すでに百年以上が経過していて、いかんともしがたい。

我が家は、毎年12月9日に、「大黒様」という行事を行う。上記の絵が掛けられ、{豆}を使った様々な、料理が掛け軸の前に並べられ、我々もご相伴に預かることになる。

行事の由来はよくわからないが、五穀豊穣の神である「大黒様」に感謝するためのものではないだろうか・・・。

しかし、「大黒天」とは元々インドの「戦の神」でありおそれられた異教神であったが、仏教に帰依して仏とともに日本に渡ってきたものと言わている。そして、日本神話に登場する「大国主命」(大きな袋を肩に掛け・・・という唱歌でおなじみの・・・そして、あの因幡の白ウサギで有名な)と混同されてしまい、現在見られる形になったと言われている。

以上は余談である。

左の絵に『神武天皇 紀元二千五百四十有五年」の文字が見える。初代天皇「神武」が日本という国を作ってちょうど2600年に当たるのが昭和15年(1940年)なので、これより五十五年前、つまり1885年(明治18年)に描かれたものとわかる。さらにその下に「齢六十八」とあり増田象江の年齢がはっきりと確認される。松四郎、38歳の時の作品である。(前回述べた、松四郎の出生年が、嘉永元年として) しかし残念ながら、本人の描いた大黒天には年号の記載はなく、何歳の時の作品かはわからないが、左の作品とは相前後して描かれたもののような気がする。いずれにしても描かれてから116年はたっている計算になる。