Sで始まるから輸出用かと思ったら、ラインキャパが号数表示でした。国内向けみたいです。同時発売のツインパワーMgのコストダウン版。いずれ「ストラディックMg」などの名前で、アメリカへ行くのでしょう。

02モデルは、頼りないベールワイヤと、どんぴしゃ整数比のギア比、その他もろもろがいやでしたが、3000以上ならこの二点はOK。でも、従来品は重すぎる。そこへ出てきた軽量モデル。330gならいいかと、購入してみました。

せっかく一眼レフで撮ったのに、ピンぼけやんか・・・。

センシライトMg4000

やっぱり持ってない02モデルについてあれこれ言ってちゃいかんな、というわけで買ってしまいました。

|

センシライトMg4000 Sで始まるから輸出用かと思ったら、ラインキャパが号数表示でした。国内向けみたいです。同時発売のツインパワーMgのコストダウン版。いずれ「ストラディックMg」などの名前で、アメリカへ行くのでしょう。 02モデルは、頼りないベールワイヤと、どんぴしゃ整数比のギア比、その他もろもろがいやでしたが、3000以上ならこの二点はOK。でも、従来品は重すぎる。そこへ出てきた軽量モデル。330gならいいかと、購入してみました。 せっかく一眼レフで撮ったのに、ピンぼけやんか・・・。 |

|

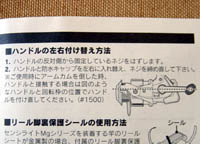

まさか・・・ で、その整数比のギアです。取説をよく見たら、その整数比ギアを利用して、1500番でえらくマニアックなことをやっています。ベールを開いたとき当たるくらい、ハンドルをボディーに近づけているようです。 まさか、LEW/スピードスピンのページを見たのか !? (こっそり追記:違いますな。このシリーズの1500番は2000(2500/C3000)番に前ツバの小さいスプールと、1000番のハンドルを付けたモデルだからです) |

|

軽量スプール 樹脂のコアにアルミの皮をかぶせた“ハイブリッドアルミスプール”です。スプールは樹脂のほうが軽くできるんです。そうとわかっていても、樹脂スプールは悲しいくらい安っぽい。だったら、金属の皮をかぶせちゃえということ。合理的です。 |

|

その軽量化のためと思えばいいのかもしれませんが、アルミスプールリングです。くどいようですが、やっぱりチタンコートでもないのに、金色はいかんでしょ。 アルマイト加工なら、どんな色でもできるのですから、赤とかガンメタとかにしたら、斬新なデザインもできると思います。 |

|

マグネシウムボディー 指先でちょいと持ってもたしかに軽い、マグネシウム製「脚付きフタ」。これに対し、右側樹脂ボディーを「脚なし本体」といいます。こうしないと組屋さんがこんがらがっちゃうからだとか。 これに限らず、シマノの部品名はユニーク。ベール取り付けカム、摺動子座金、クロスギア用ギア、固定板・・・。これをH吉産業H氏は、「でもさあ、あの部品名を聞くと、リール課N村さんの顔が浮かんでいいんだよ」としみじみ言いました。内輪ネタでゴメン。 |

|

ただし、今度の脚付きフタは、こういうことができません。写真の98モデルはメンテナンス性を考慮し、フタをフランジ部で分割していました。現行モデルは、フタを外すまえにローターを外す必要があります。 しかし、代わりに向上したのが防水性です。センシライトMg4000は、使用後「おらおら」とばかりに全開のシャワーにさらしてやりましたが、ボディー内部への水の浸入はありませんでした。 代わりに設けられたのが、下のオイルインジェクションです。 |

|

オイルインジェクション 注油口です。ただ、取説では、グリスではなくオイルを使えとあります。グリスがローラークラッチに回るのを恐れたようです。クロスギアなど他の部品への浸透を考えると、オイルのほうがいいという判断もあるのかもしれません。 ところで、取説によるとキャップの締め付けは「9.8〜19.6N/cm」だとか。そんなん、わかるかいな。 |

|

意外にしっかり ネジ込みじゃないよ。共回り式ハンドルです。 でも、呼び名はともかく、意外にしっかりしています。まったくがたつきません。ハンドルクランクとマスターギアの間のカラーが、アルミ一体だというのがきいているようです。昔(写真上は80年代の共回り)は、この部分が樹脂でした。 ゆるみ止めも優秀で、初回使用時6時間ほど投げ、すべてハンドルでベールを返して衝撃を加えましたが、まったくゆるみませんでした。キャップ側の防水防塵に疑問はありますが、それをいいだしたらハンドル側は、どの方式でもオープンなわけで・・・。 |

|

フローティングシャフト 98モデル前期までの樹脂ブッシュ入りフローティングシャフトから、エアシャフト・・・じゃなくて内径を逃がしただけのものにコストダウンです。 でも、6時間の使用後、この部分のグリスにまったく汚れが見られません。ほとんど磨耗は生じないようです。これならいいか。 スプール軸(メインシャフト)は軽合金のよう。たしかこの表面処理は、バイクのエンジン部品にも使われている、特殊なアルマイトのはずです。 |

|

ツースピードオシュレーション クロスギア(ウォームシャフト)溝のクロス部がそろっていません。これは、スプールが出るときは速く、引っ込むときは遅く動く“ツースピードオシュレーション”のため。トラブルと放出抵抗を減らします(おそらく4000のみです。ステラSSも4000だけはツースピードでした)。 ハンドル4回転ちょっとで1往復の、“スーパースロー”にもなっています。 |

|

トラブルは・・・ で、一部で言われている、スーパースローによるライントラブルです。実は初回使用で、一発バサッとやりました。でも、そのバサッを切ったあとの巻き量が写真。ちょっと巻きすぎだったみたいです。 写真の量になってから、トウィッチングなどの操作もやってみましたが、それ以降はノントラブルでした。 巻き過ぎや糸ふけに無頓着な使用などの悪条件下では、98モデルやダイワABSに負けるかもしれません。でも、その代わりに、安定した回転や、静かなライン放出を得ているのですから、間違ってはいないと思います。 |

|

ベアリング配置 4BBのうち、最後の1個はピニオン後端を受けるのに使っています。この部分はC3000以下では(寸法上の制約で)ブッシュです。 そのため、C3000以下ではベアリングだったマスターギア右の軸受けが、4000ではブッシュになってしまいます。同じ入れるなら、ピニオンがより効果的なのはわかりますが、大型モデルのほうがマスターギアの受け方が落ちるのは、ちょっと変な気もします。やはりこのあたり、まずベアリング入数ありきという感じがします。 |

|

うれしいオマケ 下巻きゲージです。各号数150mのときの下巻き量がわかります。じゃあ、3号100mを巻くときは? 写真のように2号150mに合わせればOK。表示の号数と長さをかけて、使いたい号数で割ればいいのです。糸の号数はデニールといって、一定長さの重さ(すなわち体積)を示す数値に比例してつけられています。だから、号数と長さをかけた数値は、ほぼ一定になるのです。 うふ、僕って物知り。 ところで、このアイデア、昔手紙で送らなかったっけ・・・。あれははさみゲージ型だったけど。 |

| 面白くねえなあ。文句のつけどころがほとんどありません。まあ、いまどきそんなリール、店頭にありませんが。 だからいうわけじゃないですが、9ftくらいのシーバスロッドと組むと、重量はよしとしても、やっぱり大きい感じがします。 ダイワがエアリティーとフォースで大小を極端に分けましたが、シマノも同じことをやっているみたいです。ほかにも、シマノがC3000(たぶん2500のドラグ力をアップし、スプールを深溝にしたモデル)を出せば、ダイワもフリームスに同じような3000を追加。 なにやっとるんや、この二人は・・・。 だから二大政党制なんてダメなんです。特に、こういうメンタリティーの国ではね。 |

|

なに? フィールドで写真を撮ってるのに、なんで魚が写ってないんだって? ぐさ。 (2003/12/18)

SHIMANO