page 3

『静脈還流障害』

鹿児島医療センター 心臓血管外科 豊平 均

私は鹿児島で心臓血管外科の医者をしています。折田充君の中学高校を通じての友人です。「医者どんの一言」のテーマで何か書くように依頼を受け書きました。

心臓血管外科では心臓弁膜症、狭心症、大動脈瘤など長時間の大掛かりな手術を行なうことが多いのですが、外来診療では手足の浮腫み、腫れ、しびれ、冷感などちょっと氣になる症状で来院される患者さんを診ることがあります。手足からの血流が心臓に回りにくくなった時の症状です。(還流障害)。今回は下肢の静脈還流についてお話します。

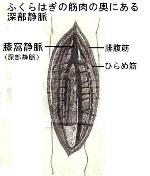

通常、下肢の静脈血はどのように心臓に還流されるかというと、歩行などで下肢筋が血管を揉むポンプ作用が一番大きく(図1、静脈は第二の心臓)、また静脈にある弁(図2)が血液の逆流を防止し血液が環流します。下肢を少し挙上させる(体位、肢体の変化)ことも還流を改善します。他に呼吸や心臓自体の動きも関与しています。

静脈還流障害は静脈の閉塞か静脈血が逆流することで起こります。静脈の閉塞は表在の静脈で起こってもあまり問題は起こりません。深部静脈(足の一番中心部にあり筋肉に囲まれている、図1)が閉塞すると大変です。手術、長期間の臥床(寝たきり)入院、最近話題になっている、地震などの災害で脱水状態での避難生活を余儀なくされた時、長時間の狭い乗り物での移動(エコノミークラス症候群9などで発症します。本来血液は血管の中で凝固することはありません。血液がうっ滞したり、脱水で濃度が高まると血栓を形成します。(深部静脈血栓症)。急激な全身状態の悪化を伴ないます。救急医療が必要です。

血液の逆流は静脈弁の機能不全でおこります。長い立ち仕事をすると、下肢の疲労感、浮腫み、しびれを感じたことがあると思います。深部静脈の弁不全の場合もありますが、大きくは表在の静脈(大・小伏在静脈)の弁不全で静脈が拡張、屈曲蛇行する下肢静脈瘤が原因です。妊娠のたびに悪化したと訴える女性もおられます。発熱、発赤を伴なう血栓性静脈炎、皮膚の色素沈着を起こすと外科的治療が必要となります。

しかし、足のむくみは日常生活の中で改善できます。①歩行、爪先立ち運動で下肢筋を良く動かす。②安静(就寝)時10cmでも下肢を挙上する。③長時間の立ち仕事、ウォーキングでは弾性ストッキング(下腿筋の動きをサポートする)の着用は有効です。下肢より心臓への静脈還流が促進されると全身の血行も改善されます。生活環境の変化、交通手段の発達、国民の高齢化は足の動きを鈍らせています。日頃から足の健康管理に留意し、人生を明るく楽しく歩きましょう。

『ゴムのような脚-その後』

折田 充

第一回の足もみ体験のレポートから2ヵ月経ちました。今でも週2回,2時間づつの足もみは続いています。彼もよく頑張って千葉から通ってくれています。最初の日に買った脚踏板も毎日のように使っているようです。

その後の変化を気づいた点を列記します。

【汗】うっすらと汗のようなものが足の甲に出てきていましたが、今では足もみの最中に汗となってふくらはぎの皮膚にはっきり出るようになりました。お腹にも汗をかくようになったとのことです。アトピー性皮膚炎特有のごわごわ・ざらざら感じる皮膚も滑らかに感じるようになりました。揉み終わる頃はふくらはぎの表面の筋肉が緩んでタポタポ状になるようになってきました。

【膝裏】膝裏はまだ皮膚が厚くて中の筋肉・スジがはっきりと掴めなくて刺激が的確にポイントを押さえ切れなくてもうひと息です。皮膚もまだ少しゴワゴワ状態です。足裏では真ん中の委中のツボの部位のスジをほぐすのが肝心なのですがまだそのスジがはっきりとは現れません。表面の皮膚・筋肉をある程度柔らかくすると、自然に中から硬いスジが現れるのですが、今だ奮闘中です。

【足の裏】足の裏はだいぶ柔らかくなってきました。問題の脾(33脾臓・17十二指腸・16膵臓)、14肺と気管支、33心臓などは触ると反射区として実体が出てきました。反射区にスジ状のしこりがあるのが判りますので、目標が掴めて揉みほぐしが楽です。

【足首】足首は最初から一応回しやすかったのですが、回しやすい中になんだか表面だけが回っているという感じがありました。上滑りしている状態でした。ふくらはぎ・前脛骨筋が解れるのに比例して、足根関節の芯の骨も動いているという手ごたえがしてきました。

この2ヶ月の間に2回くらい硬さが元に戻って固まったような日がありました。どうしたのかな?と聞くと夜遅くなったり、仕事が忙がしかったりで疲れていたようです。行きつ戻りつする日もありますが、全体的には順調に解れています

左足はふくらはぎの解れ方が以前より楽に時間も短くできるようになりました。足首と膝の角度調整がすぐに最適な角度が取れるようになったからだと思います。揉むべき筋肉・スジが容易に表に出てきます。これは皮膚や一番上にある腓腹筋が柔らかくなったためでしょう。足首のアキレス腱及びその他の腱も一塊になって固まっていましたが、一本一本に分かれて緩めやすくなりました。前脛骨筋の甲側は一般的に脛骨の骨の高さよりも僅かに盛り上がっていますが、最初は逆に凹んだ状態でした。それが今はだいぶふくらみが出来て前脛骨筋の血行が良くなり酸素と栄養物が順調に供給されだしたことを現しています。

右側は左足に比べると、全体的に75%程度の解れ具合です。ふくらはぎが一つに固まった状態からようやく何本かの筋肉に別れてきましたし、足首に近い方は一本一本の健に分解してきました。右足はようやく本格的に解れていく段階になってきました