学生 小金丸信光 村上敬祐 長谷川明 坂本友里恵 杉山聖昇

社会人 丸山美紀・新田有平 本間義章 松野由夏

番外編 松田朋春

丸山美紀・新田有平さん マチデザインにて 29〜30日 真夜中

その(01 02 丸山さんについて) (03 04 新田さんについて)

(05 06 07 色々語り) (08骨董コレクション)

その02

丸山さんの修士論文のついて

丸山:我々の大学では、論文で卒業しても設計で卒業してもよくって。割と論文をみんな選ぶんですね。設計は卒業してからもやるし、みたいな処もあるのか ないのか。まあ割とみんな論文を書くんですけど。私は論文を書いて、

佐藤:どのようなタイトルの論文ですか、あれば下さい、修士論文

丸山:修士論文ですよね、

佐藤:博士論文も書いたんですか

佐藤:博士論文も書いたんですか丸山:いえいえ書いてないです、

佐藤:じゃー修士論文の簡単なレクチャーをしていだきましょう

丸山:レクチャー!

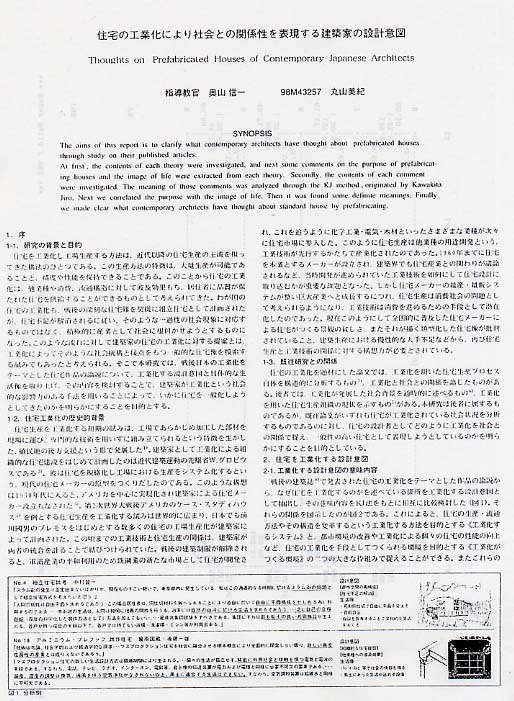

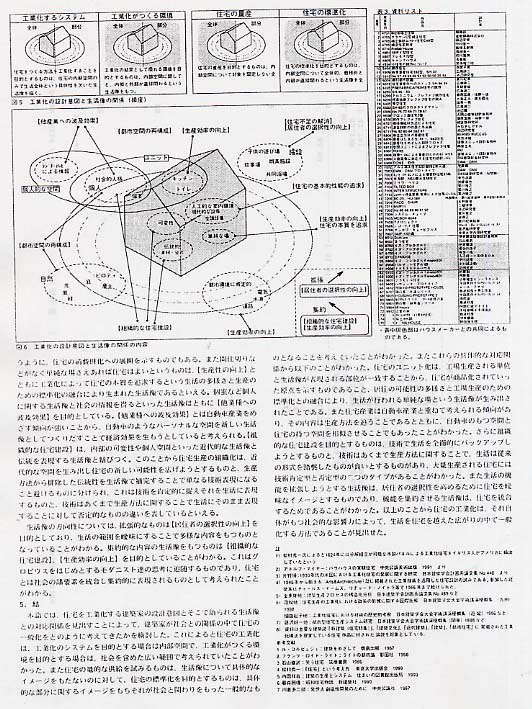

佐藤:(住宅の工業化により社会との関係性を表現する建築家の設計意図の)概要を

丸山:概要ですか、これは建築家が作った工業化住宅っていうのが

佐藤:建築家による工業化住宅

丸山:が在ってそれを、それがどういう意図で作られているのか?っていうのをまとめた論文なんですよ

佐藤:工業化住宅というのはいつ頃発生したんですか

丸山:これは本当に、資料体系自体が戦後からなんですけど。それこそ戦争で焼け野原のなっちゃった所に都市を復興しようみたい、大量に供給しなければいけないっていう処からかなり始まっているんで。最初からけっこうありますね、。でまあその後なんだ、自動車産業の人達とかそういった他の産業とのうまいこと、住宅産業の技術を使っていこうみたいな、話で広まっていったりとか。 あともっと後半になって来ると、もっと何て言うんですか、メーカーがイメージ戦略みたいなものをやっていくときに、建築家のデザイナーポイような、イメージを採り入れていこうみたいな。中で出てきたりとか。

佐藤:タイトルは何ていうんですか

丸山:住宅の工業化による社会との関係性を表現して・・ちょっと長いんですけど

佐藤:デジカメで撮ろう、覚えられないから ふふふ、最初は建築の概念を考えてるってことは、建築家になろうということで勉強してたわけでしょう

丸山:そうですね

佐藤:それでなぜいきなり工業化住宅にいっちゃうというのは、変わっているね

丸山:それは、そもそもは、これって言わば住宅のモデル、プロトタイプみたいなものを作っろうと言うふうに、考えている、作られたものばかりを集めたもので。で、まあその、特定の施主が居たりとか、特定の敷地が在るというものではないので。逆に純粋に建築家が純粋にこういう住宅が良いと思っている、その住宅像みたいなやつが出て来るんじゃないか?って思って

佐藤:住宅の原理主義的像がねそうかそうか、個人の主観的なものを省いて、社会全体が求める住宅像を見付けられるかもしれないと思って、研究し始めたと、結果としてはどうでしたか

丸山:結果としては意外と、まあ時代によって、その時代のムードにけっこう密接に絡んじゃうんですよ。

佐藤:時代のムードというのは、誰かコマーシャルな、キャッチコピーみたいなのが作られて、それに建築の形などが沿っていくっていうことですか

丸山:そうですね、キャッチコピーって、時代のムードって例えば、自動車みたいな文化みたいなものが流行ってくると、丁度その時個室みたいなのものも、これからの住宅には必要ですよね〜って、家族でそんなに一緒の空間に居るんじゃなくっって。欧米風に個室が在って、たら良いじゃないですかね、みたいな。そういうのと、カプセルぽい、自動車みたいな空間が良いですよねっとか。そういう空間感と、社会の産業構造とか、その産業が要求するその社会のイメージみたいなものと、繋がっちゃうっていう。割と

佐藤:潜在的な欲望を言語化した人は誰、それは誰がしていたんですか、戦略が無いと そういう言葉による誘導は産まれて来ないですよね

丸山:うん

佐藤:そういう話ってのは自然に出て来るわけないよね

丸山:なので、建築外のこの、この工業化の元々のテクニカルな、ベースになっている技術を作ってる、産業の自動車産業とか、あとはサッシ作りますとか、建材メーカーとか。そういう処との関係が結構強い。

佐藤:概要ないですか、

丸山:概要、梗概 (参照 コピーをこの頁下に貼り置く)

佐藤:その梗概を送ってもらうなり、今日の話の記録にペタンとくっつけておきますので、京都でも頂いたんですけど

丸山:そうですか

佐藤:概略を聞かせてもらって、あらまし概要をいただいて貼っておいたんですけどね。2,3pにまとまったものが

丸山:ああじゃあ今度PDFにして

佐藤:メールで送ってもらえばいいのですけど

丸山:たぶんどっかに、けっこう何か昔から色々やられていて、この辺の

佐藤:この研究は2年で終わっちゃったの

丸山:これは1年、ほとんど1年で

佐藤:凄い優秀ですね

丸山:いやいや、まあ

佐藤:M1でやっちゃって、

丸山:M2ですね。M1の間はまあ研究室単位でコンペをやったりとか、あと個人でコンペやったりとか。あとはほんとうに、これもこの作業も時々やってるかなっていうくらいで。本当にそういう感じでしたね。

アシストする人に

佐藤:そこから博士課程に行かなかったのは

丸山:ああ、元々自分で作りたいっていうのが有ったんで、

佐藤:学者になるんじゃなくってね

丸山:そうそう、ふふふ、だったので頃合いも良いだろうと。いうことで。

佐藤:今日は 学校で教えているからね

丸山:今私、身分としては、アシスタントというかたちで曽我部研のサポートをしているというかたちなんで、特に授業を持ってたりとか、

佐藤:だから名刺が大学のじゃないんだね

丸山:そうです

佐藤:そうか、身分が定まらない色々な職域を渡り歩く渡り職人であると、

丸山:時々行って面倒を見てるっていう感じです

佐藤:なるほどね、そうかそうか。その辺の曖昧さであるありかたが面白いね

丸山:ははははは、まだどうなるものやらっていう感じです

佐藤:ものつくりながら、教育アシスタントしている、教育の現場に関わって、多少は変わりましたか

丸山:変わりました!ね〜変わったと思いますね

佐藤:何が一番変わりましたか

丸山:やっぱり、自分一人で考えて、二人で話し合ったりとかしててもやっぱり、同じ大学で同じ研究室なんで、そうとう世界が

佐藤:似たもの同士で煮詰め合うみたいにね

丸山:相当世界が、それでやっぱり、学生でまだ経験もないし、その知識量的にも足りなかったりもするけれども、やっぱり人に説明するってやるとゼンゼン違うんですよね。やっぱりそれこそ何も知らない学生にでも分かるように説明してあげられる処まで、自分の中で具体化されてないとそれって本当に自分の中でもまだよく分からない状態なんだろうな〜って思って。

佐藤:そうだよね、相手はどういう処が分からないのか、分からないものを持つ人にどういうふうに説明するかっていうのは、高度な技術だからね

丸山:何度も何度も説明してる内に、やっと自分でも何か染み込んでくる、ふふふふ

佐藤:なるほど

丸山:感じがあって

佐藤:失敗しても許されると。最悪だから良い、実社会だったら次に仕事あげませんみたいな感じになるけど、仕事こなく成っちゃうけどね。大学だとその当たりは大丈夫〜みたいな。そういうお互いが訓練する場所が現実的には無いっていうことだよね。今の説明を聞いているとね

丸山:そうですね

佐藤:今喋っていて明らかになったのは、建築をトライアンドエラーする場が無い。いきなり発注者に駄目だされると 仕事が無くなってしまう。インターシップの様な場が無いのではないかと、何か中間的な身分や場がね。学校は、建築家を社会化するための訓練の場、中間的な役割も果たしているという感じがするよね。

丸山:うんうん。それしますね〜

佐藤:建築家に成りたい人は必ず大学でアシスタントを、助手を3年経験してから、社会に出ましょうみたいな話になるけど。今だと いきなりおおよお建築について何も知らない社会の人々に いきなり、話すと問題がうまれるね。「発注者が分からないんだ」と言わなくって済むものね

丸山:うん。まだそれでも、一般社会のクライアントよりは、建築のことを勉強したいって知りたい!って思っている人達なので 共にふふふふふ 逆に話は通り易いといえば通り易いですよね〜。

佐藤:明日から話聞きたくないって言っても 通って来るし。建て主だと、断られちゃう、来なくていいよと

丸山:そうなりますよね

佐藤:そういう意味では お互い教育し合っているわけだよね

丸山:そうですね、本当にそれは、思わぬ効果だな〜っていう

佐藤:ラッキー!みたいな、なるほどね。そういう効果は考えてなかったですか

丸山:そんなことゼンゼン考えてなかったですね。

佐藤:最初学校に来るとどんなイメージだったんですか

丸山:最初は、こういうアシスタントっていうかたちで、割と定期的に行くっていう事ではなくって、プロジェクトで曽我部研が受けたプロジェクトがあって。それの実施設計の面倒をみてくれっていう。学生がやっぱり学生だけで図面、こころもとないっていう。それで近所でもあるしっていう感じで。

佐藤:それで時々来始めたと

丸山:で そのまま、ずーっと居着いたっていう。

佐藤:曽我部主義みたいな流れでね、これもやって あれもやってと、自分で発注してる 。もう何年経ったんですか

丸山:えーとアシスタントのかたちで入ったのは今2年目で、そのプロジェクットで関わっていたものから言うと 2年ちょっと数ヶ月ぐらいですね。

佐藤:ごくろうさまです、今日神奈川大学曽我部研究室を1日体験させていただいて

丸山:そうです、楽しくなかったですか?

佐藤:楽しいけど、棚の話合いとか、この研究室のありあかた、どこへ行くのか議論しているときに面倒観てあげなければいけないから、大変そう〜みたいな印象はあったけどね

丸山:これが本当に自分が親方の研究室だったら、本当に大変だと思うんですよね。その辺は凄く曽我部先生ちゃんとしていますけど

佐藤:今日研究室が建築家を育てるために必要な場所だというのと同じように、逆に言うと学生が建築家として社会化するための訓練をしている、という印象を受けましたけどね。政治的な問題じゃないですか、研究室ここの狭い教室をどうやって物を置く場所を作り共有するのかって、社会問題でもあり政治的な手法が要るじゃないですか。建築家以前の問題として、社会人なら何時も出会う問題だ。効率良く使い合いましょうとかゴミ片づけましょうとかは。ごく普通の社会的な問題の話し合いをしているのは良い。で、研究室を町と見立ててどうするかっていう、そういう議題設定の仕方はしてなかったけど、聞いてて俺はそう思った。もうちょっと建築に近づけて語り合えれば、都市に近づけて語り合えれば。

もうちょっと都市を汚くしましょう町を汚くしましょうと言うか 共にふふふふふ 最後に誰かが言ってたけど 僕はどこへ向かって進んで行くのでしょうか?みたいな問いを投げていたけど。無いからどうにも成らないんじゃないのみたいな話もあったんだけど。 研究室自体が最初の建築家として 育つための窓口の機能を果たしているな〜という印象は凄くありましたね

丸山:そうですね〜

佐藤:ただみんな正解を言ってないな〜という感じはしたけど、教育機能としては充分ですよね

丸山:あれ繰り返しながらっていうことで

佐藤:だよね。 ちょうど28分45秒なので、チェンジして

新田:何丁度28分って

佐藤:だいたい30分ぐらいかな〜ってことで話しているので

丸山:論文持って来ようか

佐藤:続いて有田さんから

新田:にったです

佐藤:ああ失礼しました。新田さんから名刺の真ん中観てて目が寄れてきてるので失礼しました

新田:あはあははははこう 逆読んだんだんだあはははははは

佐藤:失礼しました

新田:いいえいいえ

佐藤:新田さんが急に有田さんになってしまいまして、失礼しました。じゃ新田さんの聞き取りにうつります 29:15秒

その03へ、