魚谷繁礼 門藤芳樹 山本麻子 岩崎泰 柳沢究 森田一弥 浅見俊幸 満田衛資 川勝真一 岡田栄造

榊原充大 山崎泰寛 牧野研造 俺クチャー 観客感想

番外編 名古屋 小林聖明 東京 太田浩史 松島潤平

岡田栄造さん編 8月06日 pm1時〜 曇りのち小雨

その 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

その02

(博士課程に入る)

佐藤:学校に居(続け)るよりあるいみ

岡田:まあ全然好いですよ。学校でブラブラしてるよりは。全然まあ忙しながらも。色んな見積もりの採り方分かるし。 共にふふふふ

佐藤:営業が何をやっているか分かるし

岡田:そうそう

佐藤:客はどんなふうにか わかるしね

佐藤:客はどんなふうにか わかるしね岡田:それやっぱ おおきいですよね

佐藤:大学を出たり入ったりするっていうのはなかなか日本で今出来にくいんでしょう。

岡田:そうですね〜。ね〜え。今けっこう多いですけどね

佐藤:そうですか

岡田:仕事辞めて来ている修士

佐藤:好いことだと思うけど。へぇ〜そうか。それで博士課程入られて、博士はどういう勉強を、論文を書くんじゃないんですか博士課程ってのは

岡田:論文です論文。

佐藤:論文ですよね

岡田:で最初はもう、簡単に考えてて。修士行くつもりだったんで。最初適当に自分の好きな作品でも作って、出たら独立でもするか。デザイナーになろうと思っていた

佐藤:デザイン事務所開いて

岡田:なると思ったんで。そうい考えて行ったら。そんな考えで研究計画を持って行ったら。「全然駄目だ」って

佐藤:ふははあはははは

岡田:それで「訳分かんない」って言われて。

佐藤:はははは

岡田:「そうか〜」と思って。「じゃー真面目に論文を書くか」と。で歴史、家具の歴史みたいな事を

佐藤:めちゃ!大変ですよね、論文って。

岡田:私が行った研究室は材料計画っていう研究室だったんです。で、私はもともとデザインするつもりでそこの研究室にアプローチをしたんで。材料からやるようなデザインをやろうと思って。行ったんで。それが博士になっちゃったんですけどね。そうすると論文書くっても、そこの研究室はバリバリの工学系なんです。化学系っていうか元々は

佐藤:(岡田さん)誤配はされちゃったんだ。

岡田:なんだけど私はそこで論文

佐藤:間違って入っちゃった

(椅子史の論文)

岡田:そこの青木先生っていう恩師の先生が、とても理解のある先生で。「歴史の論文でいいから」っていうことで。「椅子の歴史を材料っていう切り口で 椅子の歴史をやる」っていう。

佐藤:なるほど柔軟な先生ですね。

岡田:そうなんです。それで入って

佐藤:材料で歴史的に研究すると言っても家具ですよね。和風の家具ですか、それとも洋風の。

岡田:あのね、私の場合日本をフィールドにしていて。材料と言っても本当に技術的な事はまあ最初はやらなくって。もともとその雑誌とかに文章書いてて「けっこうこう自分はデザイン好きなんだけど、世の中ってデザイン求められて ないじゃんか」みたいな。そういう若い人ならではのフラストレーションはまあ。この前ラウンドアバウトジャーナルでもふふふふふ そういうの有ったわけですよ。「分かってもらえてない」みたいなの。だから社会の中でデザインはどういうふうに位置づけられるものなのか、本当に社会のためになっている、っていうか。社会に影響力が有るってどういう事?なのかっていうのを知りたかったんで。

佐藤:僕も知りたいですね 今でも

岡田:それで、最初にやったのは、色々そんとき本を読んでて、いろいろ影響されていて。一つは。まああの〜ボードリアルだっけ「物の体系」で書いた人で。ああロランバルトだ、ロラン・バルトの『モードの体系』っていう本が

佐藤:それって古本デモの凄い高い本じゃないですか

岡田:高いんですか「モードの体系」って本があったり。かとうのりひろさんていう早稲の先生が村上隆、ああ村上春樹の小説について書いた本があって。

、それは、その二つっていうのはモードの体系はあれとして、村上春樹論は面白かった。村上春樹の小説に出て来る物を全部ピックアップして。出て来る物だけで論じるみたいな。

佐藤:ああなるほどね。

岡田:スゲー面白いです。それであるときまではビールなんだけど、呑み物。あるときから水になっている。飲み物が。みたいな事を書いてある。ああそいう。だから文学作品が、資料としてやるっていうのは面白い!!なと思って。私も 椅子をそれでやってみようと思った。

佐藤:なるほど

岡田:当時丁度、CD・ROMで新潮文庫の100冊。CDROM、で検索機能が付いているやつ

佐藤;(物を言葉で捜す検索)簡単ですね

岡田:それで椅子を検索したんです。100冊の名作の中に椅子がば、ばーっと出て来る!、その上で椅子がどういう表現されているのか。 修飾表現っていうふうにしたんですけど。有

りますけど

りますけど佐藤:論文有る

岡田:有りますよ

佐藤:論文ください よかったらサインしてもらえますか

岡田:はい

佐藤:ぼくもらえますか

岡田:博士論文は、ですけどね〜これがまた完成度低くってね。

佐藤:これください

岡田:いですよ。はい。

佐藤:サインもして

岡田:ふふふサイン

佐藤:これは2000何年ですか

岡田:2001年に提出して

佐藤:今から8年前

岡田:佐藤様

佐藤:大学で やりながら出したんですか

岡田:これが大学の博士論文で

佐藤:働きながらじゃなくね

岡田:え え 何かメッセージ書いておこう

佐藤:いやいいですよ 最後でももしよかったら。今は喋っているからそっちらに専念していただいて。

佐藤:いやいいですよ 最後でももしよかったら。今は喋っているからそっちらに専念していただいて。岡田:ふふふふふ

佐藤:最後で

岡田:2000

佐藤:今日は8月6日ですね。はいありがとうございます。

岡田:それでやったんですよ。修飾表現っていうことで、何なの椅子っていう頭に付いてる修飾語を分析している。その部分もあるんですけど。

佐藤:CD・ROMがすごく活躍しているんですね

岡田:その時としてはけっこう調査手法としては、けっこうまあ革新的っていうか。けっこうああそういう遣り方があるか〜!っていうことで。学会とかでは喜んでもらったんですけど。

佐藤:そうですよね

(第一章 )

岡田:(第一章)文学品のテキスト分析による椅子観の検討

佐藤:本当に論文らしい

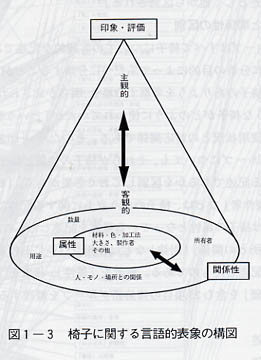

岡田:ええ。これでリストアップしているんですよ。修飾語のリストを。それでこれの時代的な分布とかを観るんです。これ分類していって。椅子の修飾表現は、これだけはあって、更に分析すると属性と関係関係性と印象評価の三つだぞと(p24)なんですよと。

岡田:ええ。これでリストアップしているんですよ。修飾語のリストを。それでこれの時代的な分布とかを観るんです。これ分類していって。椅子の修飾表現は、これだけはあって、更に分析すると属性と関係関係性と印象評価の三つだぞと(p24)なんですよと。で「椅子観」というのは要はこの関係であると つまり属性と関係性の照らし合わせたうえで、それで好いか良いか悪いかっていうのが椅子の。う〜ん

佐藤:評価になる

岡田:評価構造になる。それが属性を採れば関係性も変わるし関係性も変われば属性が変わるような。色んなそういう、同じく属性でも関係性でも違えば印象評価は変わるよというような。当たりえ の話なんです。

佐藤:具体的に言うとどういうことになるんですか、例えば

岡田:うん、それで。そういう事を言っておいて最後に取りあえず材料っていうことでやっているんです。それがこれ(p27)で材料だけの表現、抜き出して年代に(ならべるを)やるとやたら籐(とう)ってのが多いんですよ。籐椅子の事が。籐ってだから、籐椅子が文学作品にたくさん出てるってことは。とくにこれ。それはどういう事かと言うと籐を素材にした椅子っていうのがこの時代の文学表現で、結構描写のエレメントとして凄く重要だった。事が言えるわけです。なので。

じゃー籐というのは属性だから、どういう関係性と一緒に出てきているのって?で、関係性と一緒に出てきているケースを挙げると。ここ(p27の下段)に1937年から69年の間っていうのは廊下だとか縁側だとか

佐藤:ふふふ籐の椅子で

岡田:籐の椅子で、住宅の周縁に在る椅子として出て来きていると。だからこういう関係性であって。それが具体的に

佐藤:これは面白いわ

岡田:しかも季節としては夏であったり。で、すごく和服と一緒に出てきていたりっていうそういうのがある。そういうこの時代の文学表現においては夏の縁側の籐椅子っていうのが、凄く小説の世界に表現する、重要な物だった。

佐藤:クーラーもないしな〜

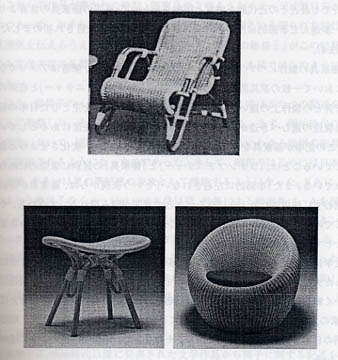

岡田:そうそう、こう言っておいて「じゃーこの時代、実際籐いすのデザインどうなっていたのか?」

佐藤:ああこれ(p29)具体

的にね

的にね岡田:そう。そしたら丁度

佐藤:こんの(剣持勇でざいん)ありましたか

岡田:これね面白いのが1950年代ってのが、籐椅子のデザインの名作が出て来るんですよ。

佐藤:戦争終わったばっかりじゃないですか

岡田:戦争終わったばっかりで。これは1930年代(上段の絵)

佐藤:それは 戦争やっているときだ

岡田:1950年代で丁度、小説にのるのはこれなんだけど。同じ時代にデザイされているのはこういうやつ(下段)どうしてかって言うと、つまり時代が代わりつつあって。籐椅子っていうのをこの人達は季節に左右されないとか。

佐藤:この両方肘掛けがあるやつ(籐椅子)は夏の縁側って

岡田:夏の縁側(使用タイプ)。こっち(下段)はそれから脱却しようというデザインなんですよ。

佐藤:ああああ

岡田:そういう事が書いてあるんですね。で、季節にも左右されないし、もっとインターナショナルなスタイルとして籐椅子をデザインしなければいけない。

佐藤:西洋的な椅子として

岡田:それでこれは結構世界的にも評価を受けていくような。ものだと。

佐藤:この人剣持さん

岡田:これは渡辺力でこっちは剣持勇さんですね。それけっこう面白くって。って事はこの人達のデザインによって籐椅子っていうのは季節なるものから無いものになっていったし。和風のものからインターナショナルな。代わりつつあるのに、小説世界ではその前のまあノスタルジーの表現だと。

佐藤:うん

岡田:つまり小説っていうのはそういう風に、無くなりつつあるからこそ、それがある時代の雰囲気を表現出来るっていう。ものであるだろうと

佐藤:書く意味も出て来ると

岡田:そうです。そういうことなんじゃないかと、いうようなのがこの(博士論文)一本目なですよ。

佐藤:なるほど

岡田:っていうのをやったんですよ。そいでとりあえずこれは出来たと。それでふふふ、次どうするのか?。ドンドンなっていく。ふふっふ あの〜これだけじゃ終わらないんで。論文が例えば、「論文は5本書け!」って言われて。5本プラス英語論文を1本。

佐藤:こういう状況で。僕は論文書いたことないし、子供の論文を見てるけども。こういう論文じゃないな〜。歴史の論文って。もっとだーっと長いよね。

岡田:僕の短いです

佐藤:ブツブブツに切れてない

岡田:論文としてはめちゃくちゃ短い

佐藤:この(博士論文)5本の論文(のまとまりが)が東浩紀ふうに言えば、(データベースとし)ただ並んでいるだけですか。前の論文とは繋がってない、関係あるですか

岡田:5本の論文を、こっから後はけっこう関係ある内容。こっちは取り合えずやったやつ。まあ全体にまとめるときに関係してて。やったわけです。

佐藤:2章から最後(5章)まで関係して出て来るわけだ。相当悩んだわけですねこれで(1章との断絶ありで)

岡田:これはポンと巧く出てきて。その後

佐藤;これオモロイよね〜君次って

岡田:面白いんだけど

佐藤:ふふふふ 面白いだけじゃ〜

岡田:論文として、あと4本ぐらいやんなきゃいけない。ふふふふふふふ

佐藤:言われて! えええ?!! これ一本書くのにどのぐらい掛かったですか。すーすーと出来たですか。そうとう掛かりますよねデータ分析すると

岡田:そうですよ、作業量としては

佐藤:凄いですよね

岡田:なんですけど。でもこういう、つまり膨大な資料を当たってそれを統計的にやるっていうのが有りなんじゃないか!って。むしろそうしないといけない状況だったんです。

っていうのはいわゆる。、いや分かんないですけど。偏見かもしんないけど。文献の論文って膨大な資料を見てるんだけど、それは手の内としては明かされないいうかまとめてあるわけですよね。論文として書いてある。それで全体の中で、何かっていうことじゃなくって。自分が言いたいことが「ここにほら書いてあるよ」と。みたいな事が言うんだけど。でも実際文系の論文書く人も膨大な物を見て、自分の頭の中で、それを整理しているわけです。

佐藤:そうですね

岡田:それを手のひら(内)を明かすようにしないと、理系のゼミだったんで。先生がまったく納得をしないんですよ。

佐藤:ああそうか、

岡田:なんでそうなの?って。何でそうなるの?って。

佐藤:そうか自分の言葉で言わないとだめなんだ。普通文系だと他人の言葉で、そういうものを(言いたい事を)モザイク状に組み合わせて、語らないと、お前の勝手な言い分だって話になっちゃうけど、逆なんだ。

岡田:「ここにこんな書いてあるよ」って言っても。「そんなのこれだけジャン」って言われちゃうみたいな。理系の世界では。全体がこれだけ在ってそんなかで言えてるのが、これだけ在ってみたいな。なんかそういうふふふっふ

佐藤:それを出せと言うんだ

岡田:事をやらないとゼミが通らないわけですよ。論文が。だけどそう言われて、こういう事をやって意外と面白かったから。それは有りかなと思って。統計的手法で歴史をやるってのは。それで同じようにこれをやってみようと

佐藤:でまた文学作品を

岡田:次はねあれなんですよ。そもそも日本人は何で椅子を使うよに成ったのか?っていう。

佐藤:椅子史、歴史研究みたいなものにね 30:01

その03へ