魚谷繁礼 門藤芳樹 山本麻子 岩崎泰 柳沢究 森田一弥 浅見俊幸 満田衛資 川勝真一 岡田栄造

榊原充大 山崎泰寛 牧野研造 俺クチャー 観客感想

番外編 名古屋 小林聖明 東京 太田浩史 松島潤平

岡田栄造さん編 8月06日 pm1時〜 曇りのち小雨

その 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

その03

岡田:社会と椅子の関係だから。椅子を対象にするよさは、とりあえず明治維新がスタートだって分かっているっていうこと

なんですよ。

なんですよ。佐藤:でもその前に 椅子は無かったですか

岡田:あるんですけど。今で我々が言う室内でこういうふうに使ってる椅子っていうのは、まあ明治以降だと。だし、その時代に椅子を採り入れるか?採り入れないかを決めたわけだから。それは結構スタートとてあって。そういうスタートがあって。じゃー何か椅子が見出されるまでのプロセスっていうのは、一つの商品のデザインというよりは椅子自体の社会にプロセスと。そいうのやったらいいんじゃないか。で、そもそも何で椅子を使うの?使ったのだろうか?

つまり ほら新しいテクノロジー導入するときって理由が要るでしょう。その理由付けを知りたいなと思ったんで。でここもまた面白くって

佐藤:簡単に考えるとむずかしそうな、簡単に見るかるような気がしないけど

岡田:あるんですよ。

佐藤:へえ〜

岡田:それでこれも。明治の初期から、いつまでかな。ききょう(起居)様式論って。これも国会図書館で、膨大なやつを。国会図書館の書籍リスト、書籍の写真、タイトルリストから、関係ありそうなのを、ばーっとリストアップして。それを借りまくって、嫌がられながら。でぶーわっと観て。椅子採り入れるべき、採り入れてはいけない!みたいなのが書いてあるやつだけを集めたんですよ。

佐藤:それはCD・ROMロムになってないから大変な

岡田:成ってないです。今度はこれは

佐藤:毎日国会図書館に通って

岡田:とことん 通いまくって

佐藤:へ〜え。変や奴また来たよ〜来ちゃったよ〜 ふふふふっふ

岡田:あいつは 借りてはすぐ返しやがって!!

佐藤:ふふふふふ

岡田:借りてはこう観て、「あ違う」

佐藤:ふふふふ

岡田:あそこって

佐藤:読んでないじゃないかと

佐藤:読んでないじゃないかと岡田:あそこって1回2冊しか借りられないんで

佐藤:毎日行くわけだ

岡田:毎日毎日行って、朝から。オープンから晩まで

佐藤:へーえ〜

岡田:延長もして

佐藤:何ヶ月もただひたすら

岡田:で、たとえばこういうのは「何で椅子にすべき」みたいな、理由がやっぱりこの当時はけっこう書いてあるわけですよ。体にいいとかね。

佐藤:ちょっと老眼で見えないんですけど

岡田:住宅建築って本がある (1916年)

佐藤:それに書いててあるのね

岡田:理由が三つ書いてあるんですよね。で、体重を支えるうえで巧妙であるとか。立つのが楽。エネルギーを労しない。ほいで床に座っている生活というのは安逸平静を関係をもった生活と関係をもっていると。ってことは逆に言うと椅子式は活発であり軽快な生活と言っていると。それをだーっと集めた

佐藤:なるほど

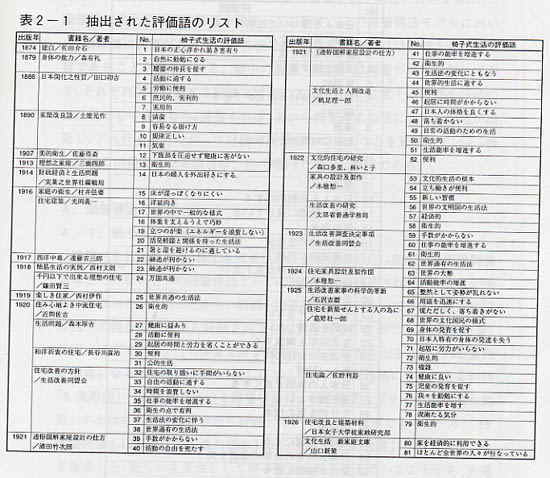

岡田:そしたらこれだけ(p39)

佐藤:結構量がありますね、色んなね

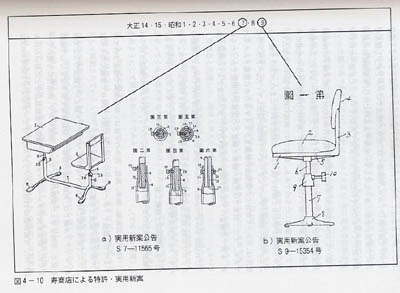

岡田:あるんですよ、1874年からやっているんですけど。それで今度は集めたやったやつを統計的にこれをまとめたんだな(p40)同じ重複しているのもまとめるとこういうふうに。これだけ

佐藤:34項目あると

佐藤:34項目あると岡田:34項目あると。で、これを、これはISM方法っていう、論理構造を(P42)を統計的に明らかにするみたいな手法があって。それをやったんです。

そしたらつまり体重支持、凄く具体性のあるものからすごい抽象性のあるものまで、レイアーが在って。体重支持が巧妙だから人間健康になってみたいな。こういう論理構造がばーっと。

そうすると椅子の理由としては実用性っていうの、ヤッパ多いのです。実用的ですよと。これは世界の進んだ国が使っているからみたいなやつもあるんですよ。これは世界一般だから これは経済的だと。これ面白いんですけど畳替えしなくっていいから。

佐藤:ふふふふ

岡田:経済的ふふふ いいみたいなこと書いてある。

佐藤:数が書いてあるけど 26箇所書いてあるってこと?

岡田:これは、番号です。で、だいたいどうい事が分かってくる。そこで面白いのが二つの事例をここからピックアップしたんですけど。一方は森有礼(もりありのり−1879 『身体能力』)初代文部大臣です、の文章ともう一つは佐田介石(さたかいせき−1844 『建白』)っていう社会主義者が

佐藤:どういう字をかくですか、この表に載ってますか?固有名詞なので分からない。文字起こしするときに ああここに書いてある(p39表)

岡田:一番最初の2つっていうのは、凄く特徴的で。ほいで森有礼は「日本人が怠惰なのは畳に座っているからだ」っていう

佐藤:すごい乱暴な

岡田:言ってるわけです。それでダラダラとして活発じゃなくって、勤勉でもなく。そのうえ日本は遅れてるんじゃないか、椅子式になればみんな活発になって、日本の国力も増すに違いないみないな

佐藤:ふふふ

岡田:書いてあるわけです。ほいで、佐田介石はまったく面白くって。そこが、佐田介石が言っていることは同じ事を言っているんです。「畳みに座る生活は心静かにする」森は自然にだいだを来たし

佐藤:だいだって何ですか

岡田:怠惰。

佐藤:ああ怠惰ね。

岡田:要は二人とも同じ事言っているんです。つまり佐田介石は畳みだから日本人はこんなに落ち着いた静かな生活なんで、これはいいじゃないか」森有礼は「それが怠惰なんだ」と

佐藤:ふふふふふ

岡田:「よくない」って言ってるわけ。だから椅子と畳みっていうことに関しては、意見は一致しているわけです。どっちがどうかに関しては。でもその価値観が違うんですよ

佐藤:なるほど。

岡田:森有礼は「椅子がいい」と「活発だからいい」と。佐田介石は「畳みは静かな生活が出来るからいい」と。これは結構おこしろくって。なんだけど実際は森有礼が文部大臣になったから権力者ですから。それで「学校を椅子化しよう」と。これ学制っていう法律(1872年明治5年−P47)出来て。学校は全部椅子と机を使いなさいという法律になるんです。

岡田:森有礼は「椅子がいい」と「活発だからいい」と。佐田介石は「畳みは静かな生活が出来るからいい」と。これは結構おこしろくって。なんだけど実際は森有礼が文部大臣になったから権力者ですから。それで「学校を椅子化しよう」と。これ学制っていう法律(1872年明治5年−P47)出来て。学校は全部椅子と机を使いなさいという法律になるんです。佐藤:ああ なるほど。

岡田:それは結構、やっぱり新しい学校を作るときは洋風の建物にして、椅子と机を入れなきゃいけないと。

佐藤:寺子屋から学校へ なっていくとね。へえ〜。

岡田:それでこれも面白ですよこれも。

佐藤:ゆっくり読ましてもらえば

岡田:寺子屋だと、凄いエピソードがあって。女の子のお母さんが洋風の学校を覗きに行ったら、その前を通ったら。女の子が校庭で立って毬をを突いてるのを見て、驚いたと。

佐藤:立って毬を突いていたら驚いた!座って

岡田:座って毬は突くもんだと。

佐藤:ああ

岡田:そんな処に娘入れられないっうんで、寺子屋に入れたお母さん(居て)ふふ

佐藤:ああなるほど、移行期の、価値が激しく揺れ動いて、微妙な揺れ戻しが行ったり来たりというのが。(こういう本の中をみないと)分からないですね。そうとうシツコク調べないとね

岡田:そうそう、要はまあ椅子は体に良いという。から採り入れられたんですね。

佐藤:なるほど

岡田:みたいなことで

佐藤:本当だったんでしょうか

岡田:それが本当じゃないって、明治に半ばに

佐藤:はは ふふふふ

岡田:それが面白くって。体に良いって言っていたんだけど。明治の半ば頃問題が出て来て。子どもの視力が落ちて来て。しかも背骨が曲がって来た。

佐藤:うつむて座っているからね

岡田:っていう報告が上がるようになって。それは何でか?

佐藤:それを調査した(資料が)

岡田:調査した、国に命じられて調査した人がいて

佐藤:これは何年

岡田:明治の18年、やっぱ(学制明治5年から)20年ぐらいで何か出て来るんですね。弊害みたいなものはね。

佐藤:そうだね 社会が変わるわけだよね

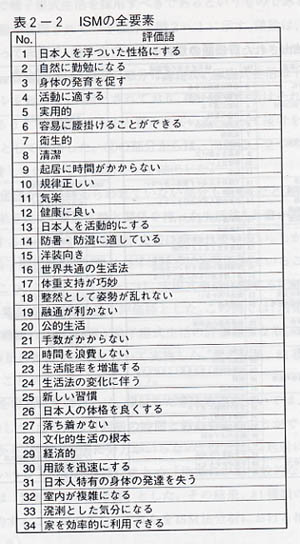

岡田:そこである人が調べたら、どうも椅子机の寸法がよろしくないらしいと。

佐藤:あはあはあ

岡田:子どもに、だから要は規格寸法みたいなの、そこで初めて出来るんですけど。小学校一年生にはこのサイズみたいなのが。

岡田:子どもに、だから要は規格寸法みたいなの、そこで初めて出来るんですけど。小学校一年生にはこのサイズみたいなのが。佐藤:そうかそうか、皆同じだったのね。

岡田:椅子であれば良いって。何だけど

佐藤;体に合わせないでね

岡田:体に合わせなきゃいけない。そしたら今度は高さ調節が出来る椅子とか。

佐藤:そんなのが出来た、木で。

岡田:しやい椅子みたいな。特許が出始めるんですよ。丁度特許制度が始まった当たりなんで。今度は特許を全部調べたんですよ。椅子関係の特許を。明治から

佐藤:またこれもシコシコ国会図書館にいって

岡田:いや、これはね〜ネットで今引っ張って来れるんですよ

佐藤:あ本当!

岡田:特許庁の

佐藤:特許庁のHPに出てる

岡田:これまで引っ張って来れるんですよ

佐藤:あ。そうなの!

岡田:凄い便利で。ある程度は図書館も行ったんですけど。どういう特許なのかみたいなの それで時代によてどうなっているか。最初はやっぱり学校用なんです。特許家具って。ほとんど。それが時代経ると劇場とかオフィスに代わる。みたいなのがあってドンドン特許の調べていって。最終的にいわゆる事務用椅子っていうのが日本で出来るまでみたいなの。寿が作るんだけど。寿がFK式(p101)ってのを作るんですよ

佐藤:今 事務の人 が座ってる

佐藤:今 事務の人 が座ってる岡田:座っている原形が。で普通我々はこういう家具っていうのは

佐藤:これは大正15年ですか、これは何時出来たのかな

岡田:これは昭和9年(1934年)ですね(p101)

佐藤34年、だいたい60年ちょい経っているんだな椅子が入って来てから

岡田:普通我々はこういうの見ると、絶対アメリカかヨーロッパから入って来たに違いないと思っているんですけど。特許調べていくと。全部フォロー出来るんですよその変化が。日本の中だけで完結していくんですよ。その展開が。 オリジナルがこれで、これ回転していって、最初学校

佐藤:そんな、誰も知らないね、みんなヨーロッパとか、から真似したと思っているよね、最初こんなふうに(机と椅子が)一体になっていたんですか。

岡田:最初学校用で。立教女学院かなにかで。福岡の人が特許持っていて、岩岡式っていうのがあって(p94)立教女学院にこれが入っていて。これを見た寿の社長が。「これはいい」と「高さ調節もある」と。

佐藤:調節出来るからね

岡田:改善していって。

佐藤:離れたんだ

岡田:そのうちに事務用として出来る。

佐藤:なるほど。

岡田:でやっぱ面白いのは。

佐藤:調整する

岡田:高さ調整ってのが日本の場合はかなり重要であった。っていうのが面白くって。けっこう海外の事務椅子って高さ調整よりもリクライニングが、リクライニングの機構が凄い重要だったりする。

佐藤:そうか

岡田:そういう特許が多。だから日本人は生真面目にとらえちゃっているわけです。体に合わせるという。そういう歴史があるんで。

佐藤:椅子では勉強、何か仕事しなきゃいけないと

岡田:そう。そんでFK式がこんだけ納入されて戦前に、みたいな話をして(p104)あとはこれを一般化しなさいと。

佐藤:一般化するということは今話された事を解りやすくということです

岡田:そういうの材料と、テクノロジーと椅子観というか。物の対する社会のイメージの方・物の世界とイメージの世界がどう関係しているのかをもっと一般的に言えと。

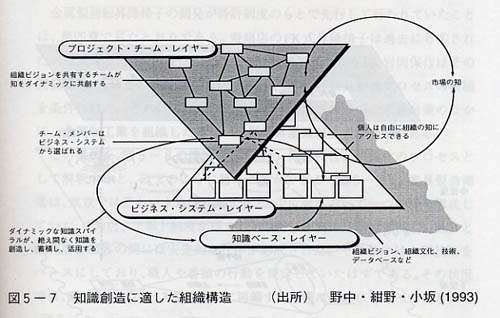

って言うんでこれは野中郁次郎(のなかいくじろう)さんの知識創造理論というのがあります

って言うんでこれは野中郁次郎(のなかいくじろう)さんの知識創造理論というのがあります佐藤:知りませんね

岡田:組織的知識創造、マネージメントの世界で結構有名な(p123・4)クリエーティブか会社はこういう組織になってますよ〜とか。こういうふうに

佐藤:1993年に

岡田:新たな発想を、新たな発明っていうのは会社の中でこういうふうに生み出されてますよ、みたいなことを調査した。これ世界的にもかなり影響力があった。本があって、それは社会にも広がっていいんじゃないかと。

社会のレベルでも同じように。っていうのはこの人は学習理論を参考にしてて。学習理論というのはこういうフェーズがあるですね(P124〜127)それを組織のレベルに持っていったから。それを社会のレベルでもこういうふうに言えるのではないか。そうするとこういうふうに個人のクリエーションも社会のクリエーションもこういうふうにフラクタルに繋がっているのではないかと、みたいな逆を言っている。仮説を。という論文なんですよ。

佐藤:(博士論文を)ざっと説明いただいたと。ありがとうございました。それで卒業されて、これ(博士論文)が出来て、2001年に、2002年から

岡田:それでねこれ4年掛かったんですよ僕。3年なんですけど普通。普通というか3年間が。

佐藤:4年掛かって2001年1月

岡田:2001年の3月に卒業した。で1年遅れちゃったんで。ただ遅れるのもいやだな〜と思って。最後の1年論文の最後の方は言ってなかったですけど。イデーって家具の会社で。に行ってたんです 45:13

その04へ