魚谷繁礼 門藤芳樹 山本麻子 岩崎泰 柳沢究 森田一弥 浅見俊幸 満田衛資 川勝真一 岡田栄造

榊原充大 山崎泰寛 牧野研造 俺クチャー 観客感想

番外編 名古屋 小林聖明 東京 太田浩史 松島潤平

山崎泰寛さん編 8月06日 pm10時〜 川勝家居間にて

その 01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

その02

佐藤:インターンじゃないけど学校へ行ったり。教育実習というのを

山崎:しましたね。 小学校と中学校

佐藤:自分の育った地元でするんでしょう

山崎:基本的にそうなんですけど、横浜国大は付属の学校というのが在って。神奈川県の県内から来ている人は神奈川県の地元に行くんですよ。だけど遠い所は遠いから付属の学校に割り振られるんですね。今は知らないけど。当時割り振られて。で、付属の学校もね、小学校と中学校と2校ずつ在ったんですよ。一つは横浜は山手っていう割と住宅地があるんですけど。港からすぐ、凄く大きな坂があって

佐藤:小学校の先生になるつもりしてたんですね

佐藤:小学校の先生になるつもりしてたんですね山崎:中学校の

佐藤:専門は何を

山崎:社会科です

佐藤:一応 歴史系なども政治も全部教えるんだ

山崎:でもあれは、

佐藤:社会って中学校で何を勉強したんでしたっけ忘れちゃったね

山崎:中学校のとき

佐藤:歴史はやってますよね。

山崎:歴史はやっているハズです。地理ね

佐藤:地理か

山崎:地理は結構やるんじゃないかな。あとは中学3年生になると政治とか勉強しますけど。

佐藤:山崎さんが得意の分野は歴史ですか

山崎:得意って、当時の 世界史が好きでしたね

佐藤:世界史 今でも世界史系は読んでますか

山崎:読んでないですね。うん。何かそのままになってますね〜。本当は中東の事とか

佐藤:教員免許はとったことは とって

山崎:とりましたよ。小学校と中学校と高校も とった。だから今更新制でね。ひょっとしたら切れているかもしれないんですけど。一応どこの 試験は受けれる。

佐藤:競争率激しそうだけどね

山崎:資格があって、競争率も激しいし。そのときはあんまり教員に成るって気が無くなっていたんですね。

佐藤:なんでですかまた、それは1900何年ぐらいだろう

山崎:98年に卒業したんですけど。

佐藤:卒業って学部を。

山崎:学部を卒業した。

佐藤:修士とかは

山崎:その後横浜国大の修士に行って。で、けっこうどうしようかな〜みたいになってそれから京都に来たですよね

佐藤:98年といってもかなり経済的には悪かったしね。あの当たりもね

山崎:悪かったですね、だから就職難って言われた。氷河期の本当に

佐藤:氷河期と言われてたけど もっと酷い氷河期が来たものね

山崎:そうなんですよね

佐藤:ふふふふふ

佐藤:ふふふふふ山崎:そうそうそう。でもあの頃はまだね、例えば就活って言葉無かったんですよ。あの年はまだ無かったと思うたぶん。

佐藤:就活は去年の暮れに聞いたけど。もっと前からあったですか(大学内での)就活って

山崎:多分2000年とか

佐藤:最近婚活とか言う人もいるからね

佐藤:最近婚活とか言う人もいるからね山崎:そうですね。99年とか2000年ぐらいとかには、もうあったかもしれないんですけど。

佐藤;大学の勉強そっちのけで就職活動して目指して

山崎:いや就職活動って言葉はあったんですよ。だけど就活っていう短くする言葉はね。あったのかな〜。あったかもしれないけど、そこまで知られてない。だって電子メールインターネットの。電子メールを僕は初めて知ったのが96年、あ95〜6年

佐藤:一般的ですね

山崎:本当に、そいうのが有るって分かっても。別に使っている人が沢山居るとかじゃなくって。大学で今みたいに みんなに一個ずつ有るとか状況でもなくって。本当にこう、なんて言うか。凄く原始的な方法でサーバーに直接アクセスして。そこへ行って書いて出すみたいな。本当に信じられないような、今から考えると。当時から考えると今信じられないっていうかね。感じで。それはいいんですけど。

(佳い先生が居た 横国)

山崎:僕は教員にならなかったのは、ならなかったというか。成る気が無くなっちゃたのは。えーとね。そのときに元々高校生のときに何で横浜国大に入ったかっていうとこ今話が途中で終わっちゃったんですけど。一つは学校がそっけなくっていいな〜と思ったのと。 もう一つは佳い先生が居る

なと思ったんですよ。それは受験雑誌をね。有るじゃないですか。たまたま見た、たまたま何だったかな〜。Z会のタイトル忘れちゃったんだけど。Z会っていう受験の会社が在るんですけど。そこで出した受験雑誌が連載で学部の特集をしてたんですよ。

なと思ったんですよ。それは受験雑誌をね。有るじゃないですか。たまたま見た、たまたま何だったかな〜。Z会のタイトル忘れちゃったんだけど。Z会っていう受験の会社が在るんですけど。そこで出した受験雑誌が連載で学部の特集をしてたんですよ。今月は経済学部。今月は工学部みたいな。教育学部ってのはあって、それを読んで、一応どんな事なのかな〜と思って読んだら。今思うと教育社会学っていう社会学系の先生のコラムが、けっこう長いコラムがあって。例えば「子どもが、若い奴がドンドン悪くなっているという言い方があるけど、アレは嘘だ!」とか書いてあるわけ。その高校生のときの雑誌にね。で、そんなの聞いたこと無かったから。子どもはドンドン悪くなっているっていうのを結構頭から信じちゃったり。

佐藤:新聞とかテレビで 過剰の報道するからね、そういうの見ちゃっているとね、犯罪データとか見ないしね

山崎:そうでしょう。

佐藤:学校の授業が成り立たないとか、学級崩壊とか、その当たりですか

山崎:そのちょっと前なんです

佐藤:前か

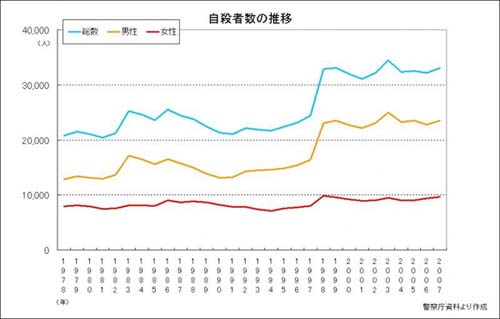

山崎:でも例えば自殺する奴が増えてて訳分かんなくなっているとかね。って言うんだけど。例えばその先生、今となってはみんな割と常識になっているかも知れないんですけど、戦後一貫して実は自殺の数って減っているんですよね。凄い劇的に減っていて。その三年ぐらいはちょっと増えてたんですよ

佐藤:97年からね、1万人ほど増えたからね、今は三万人おおバーで ぐらいで推移しているからね

山崎:それって全体の自殺の話でしょう

佐藤:そう

山崎:子どもの自殺の話。それは凄い減っていていて。それが ずーっと減っているのに、増えてるとこだけを見て。マスコミが騒ぐみたいな。だからデータに踊らされるなみたいな事を書いてあるわけ。

佐藤:なるほどね。

山崎:そういうのは誰も教えてくれないから。周りの人達は

佐藤:今は検索すればだけど 当時そうの無いから そうだよね

山崎:で結構衝撃で。でその人の研究室に行こうと思って。その先生。研究室って言葉も知らないから。その人が居る大学に行けば会えるかな〜と思ったんですよね

佐藤:なるほどね。それは正しい行動だねふふふふね〜

山崎:いやでも 建築の人とかって。もっとそういう処ありますよね。なんか子どもの頃からレゴばっかりやっていたとか。本当かな〜と思うんだけど。

共にふふふふふっふ

佐藤:作り話だっていいじゃない。そう思い込んでるのは

山崎:いいですけどね。それぐらい こう後から考えるとそんな理由で佳かったのかどうか 分かんないんだけど。そのときは教員に成るって思っていたと。大学を選ぶ決め手が無かったんで。偏差値ぐらいしか。偏差値だと なんかもうよく分からないし。だからまあ横浜国大に行ったんですよね。

佐藤:その先生には 勉強を習ったんですか?

山崎:習いましたね

佐藤:ああそうですか

山崎:研究室けっきょくその先生んとこで。なんか面接があったんだけど。面接官がその人だった。

共にはははははは

佐藤:ラッキー!!それは入れるよな は〜はあはははあは

佐藤:ラッキー!!それは入れるよな は〜はあはははあは山崎:何人か先生達がいて、一個一個質問していくんですよ。今思うと日本教育史の先生が「歴史が好きって書いてあるけど、本当に好きなの」っとか言って。

「どこが好きなの」とか聞いて来るわけですよ。そうするとみんながそれぞれの関心でこう聞いて来るわけですけれど。その先生は「個性をどう思うか?」みたいなこと言うわけですね。

佐藤:むずかしいこと聞くねふふふふふ

山崎:それで、一応そのコラムの中の一つに良い個性と悪い個性というのを大人が勝手に決めているっていうことを言っていて。僕は実はそういのを読んで来ているんですって言ったら。その先生がそれを書いてた事が分かって。とかまあそういう事もあったんですけど。

佐藤:それ書いたの俺、俺ってなもんで ははあははははは

山崎:その人は凄く 俺!俺がとか言わない。本当にシャイな先生で。周りの先生がすぐ分かって。笑ってましたけど。

佐藤:ふふふふふっふ

山崎:その先生は凄く赤くなっていて。何かわるい事したな〜

佐藤:ふふふふうふふ 共にふふふふ

山崎:思ったりしてましたけど。

佐藤:なるほど、それは凄く好い関係ですよね。

山崎:最初そうやって

(先生 ならない)

佐藤:そんな好い関係に会ったのに、先生になるの やめちゃったとは?

山崎:いや。だからそういう処で、そのまま成っていたら良かったのかも知れないんだけど。だから何て言うか そこでやっぱり初めてこう田舎から都会に来て、何かちょっと、そういう知的なものを知っちゃう訳ですよね。

佐藤:そうだよね 都市には色々な奴 一杯居るからね

山崎:とにかくその先生が天才的に知的だったんですよ。僕にとっては。

佐藤:う〜ん。なるほど

山崎:今でもそう思いますけど。それで、それがこうある種の憧れと絶対そこには行けないと分かっているんだけど。ある種の憧れと。やっぱり何かこのまま教師になってもしょうがないんじゃないかという気持ちと。そういうのが有って。で

佐藤:それは学部4年の時ですか

山崎:いや、だから。それで教育学部でゼミを選ぶときに、2年生から3年生になるときに、ゼミ選ぶんですけど。そこで日本教育史とか、教育のなかでも幾つかジャンルが有って。

佐藤:3年生になるときに選ぶんだね

山崎:3年になるときに。2年間、だから構造習うか設計習うかみたいな感じだと思うんですよ。そこでこう卒論の担当が決まるんですよね。そんときに哲学の先生につくのか歴史の先生につくのか社会学の先生につくのか、実践の方につくのか。幾つか選択肢が有って。

佐藤:社会学だってものすごく細かく分かれてるしね

山崎:まあね、教育はもうすこし紋切りに分かれてて。教育っていうか僕の居た学科っていうのは。理科の先生になるためのとか社会の先生になるためのって構図じゃなくって、教育学っていうもうちょっと一般的な名前の講座だったんですよね。そんなかに それぞれ担当の先生が、専門の先生が居る。で僕は社会学の先生のところに行きたかったんだけれども、そんときにみんながレポート書かせるわけですよ。 自分の本とか、まあ自分の本じゃない人も居たけど。読ませて

佐藤:課題を出す訳ね

山崎:そうそう。何か書けと。で、それ一個ずつ出すわけなんですけど。その先生にも。僕はそのワタベ先生 ワタベマコト先生なんだけど

佐藤:どういう字ですか普通のさんずいの

山崎:さんずいの渡るに、部屋の。

佐藤:まことは

山崎:真実の真です

佐藤:渡部真先生

山崎:うん。ところに行きたくって。行きたくてというのは、行きたかったのは行きたかったんだけど。幾つか本を読んで。その先生のも読むんだけお。 タイトルが生徒指導の理論と実践という。凄いタイトルの本なんですけど。書いてあるのは、大人は信用するな、みたいな

佐藤:うははあははあはは

山崎:うははあはは

山崎:うははあはは佐藤:指導にならないね

山崎:書いてあって。しかも対話調で書いてあるんですよ。

佐藤:ふんふん

山崎:先生と生徒の。先生と学生の対話調で書いてあって。

佐藤:生徒が質問するわけね

山崎:生徒が質問したりして。教えるみたいな。対話で出来ているんですよ

佐藤:それで本が出来ていると

山崎:当時、その本の後には、『知の技法』とかっていう本が有ったんですけど

佐藤:知識の知

山崎:東大の何か先生達が書いた本があったりして。そのなかにもやっぱり対話調のがあって。誰かが何か「教科書対話調で書くなんて許し難い!」とか言って書評で書いていたけど。

佐藤:ふっ ふふふふ なるほど

山崎:そういう、何かちょっと、その辺からもう良いだろうみたいに。「そういうのやめようよ」みたいな感じでとにかく対話調で。話を巧くもっていくようにしてそうしてるわけなんだけど。だけどその芥川龍之介のなんか小説の一節が書いてあったり。吉本隆明のエッセイーが書いてあったり。非常に映画のシナリオの様に一部が書いてあったり。凄くこう

佐藤:対話していると ときどき出て来ると

山崎:先生がこういうのが有るんですよと教えてくれて。で、まあ書いてある。それについて解説してあって。それを読んだときに凄い衝撃を受けて。やっぱりちょっと教師に成るってことが凄くまあ、基本的には教育っていうのは凄く不遜な事だと

佐藤:う ははあははあははは 30:13

その03へ