超臨界二酸化炭素、超臨界水の基礎、応用分野と国内外の超臨界流体の関連ホームページを個人的に集めたページです。

全体観把握目的で多種公表情報を基に作成、整合性無い場合もあります。自ら検証して御使用下さい。ご意見や情報がありましたならば、MAIL下さい。

超臨界二酸化炭素、超臨界水の基礎、応用分野と国内外の超臨界流体の関連ホームページを個人的に集めたページです。

全体観把握目的で多種公表情報を基に作成、整合性無い場合もあります。自ら検証して御使用下さい。ご意見や情報がありましたならば、MAIL下さい。

物質は、その固有の臨界点(気体と液体が共存できる限界の温度・圧力)を超えた条件におかれたとき“超臨界流体”となり、その物質が気体・液体の状態のときとは異なるユニークな性質を示します。

隙間のあるところにはどこにでも忍び込む気体の性質(拡散性)や、流体と相互作用のある溶質成分を溶かし出す液体の性質(溶解性)を示すだけではなく、温度や圧力などの操作条件を変えることにより拡散性や溶解性を連続的に制御可能であるという特長を持っています。

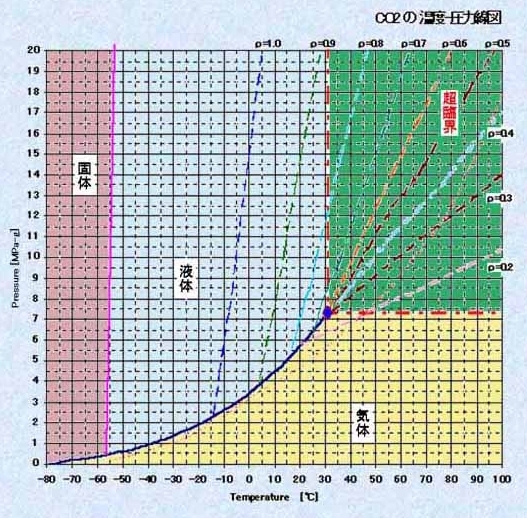

例えば、二酸化炭素(CO₂)の臨界点は比較的低温・低圧(臨界温度31℃,臨界圧力7.4MPa)であり、それを超えると超臨界CO₂になります(右図)。

また、無害な物質でもあり、これらの性質を利用すれば化学・食品などの製造分野で用いられる有機溶媒に代替が可能なだけでなく、界面相互作用や相の制御によるナノファブリケーション、新規なナノ材料の創生場、色素増感太陽電池や半導体デバイス多層配線用薄膜の新規形成法などの電子情報分野への活用も期待されています。

このように優れた性質を有する超臨界CO₂利用技術は、人や環境にやさしい技術として多数の分野を対象にした研究と工業化検討が活発に行われています。

一方、超臨界CO₂は溶媒としての物性選択肢が広範囲である、臨界圧力を超える高圧条件での運転となる、被処理物が固体である場合はバッチ運転となる、リユースCO2を使用しているとはいえ温室効果ガスとしての対策が望まれる、経済的なCO2の回収・精製・再使用のためのケーススタディを実施しなければならないなど、工業化するために多くの検討が必要です。処理物への適用可能性評価とともに、プロセス全体、装置全体の安全性も含めた最適化の検討が非常に重要です。

工業化HPでは、超臨界CO₂利用に関する国内外の事例を紹介するとともに、実験室レベルでの検討結果を元にして工業化装置を実現する際に検討しなければならない項目、特に重要なスループット、低ランニングコストに繋がる考え方などについて紹介します。

| 物性値 | 二酸化炭素 | 水 |

| 分子量 | 44.01 | 18.015 |

| 融点[K] | 216.6 | 273.15 |

| 沸点[K] | 194.7 | 373.15 |

| 臨界圧力[MPa] | 7.374 | 22.064 |

| 臨界温度[K] [℃] |

304.12 30.97 |

647.14 373.99 |

| 臨界密度[kg/m3] | 468 | 322 |

| 圧縮係数 | 0.280 | 0.229 |

| 三重点[K] [kPa] |

216.58 518.5 |

273.16 0.6117 |

●二酸化炭素の主要物性値

| 物性値 | ガス | 超臨界 | 液 |

| 密度[kg/m3] | 0.6~1 | 200~900 | 1,000 |

| 粘度[Pa・s] | 10-5 | 10-5~10-4 | 10-3 |

| 拡散係数[m2/s] | 10-5 | 10-7~10-8 | 10-9 |

超臨界二酸化炭素の物性の特徴

・ 密度は液体に近く、さまざまな物質に対して溶解度が大きくなります。

・ 粘度は気体に近く、かつ拡散係数が液体より大きいため、物質の抽出速度が速くなります。

超臨界二酸化炭素流体利用技術の特徴

・ 圧力・温度を僅かに調節しただけで溶解度が大幅に変化するため、効率の良い分離が可能

・ 溶媒の循環使用によるランニングコストの低減が可能

・ 溶媒として化学的に不活性である二酸化炭素の利用が可能

・ 常温操作が可能なため、熱に弱い物質の取扱いが容易

・ 有機溶媒を使用しないため、食品に対しても安全

・ 安価であり、取扱いも容易

超臨界二酸化炭素の利用に当って:物性変化、相平衡の考慮

超臨界CO₂は圧力・温度の変化によってその物性を制御することができるのが大きな特徴です。逆に、最適な条件を選定しないと適切な運転、例えば、ターンダウンが困難、スループット(処理時間)が短縮できない等の原因が見えない中での評価となってしまう場合が多々ありますので、特に注意が必要です。(利点が欠点になってしまう ! )

温度一定の条件下では、圧力の上昇に伴って密度や粘度は徐々に大きくなります。一方、比熱、エンタルピーは臨界圧から20MPa程度までは特異な変化をし、僅かな変化で大きく変わります。

例えば、圧力8.5MPa一定条件下で、37℃の定圧比熱は18kJ/kg・Kであるのに対し、50℃、60℃では、各々3.0 kJ/kg・K、2.1kJ/kg・Kと1/6以下に低下します。

温度60℃におけるエンタルピーは圧力によって大きく異なり、20MPa、10MPaでは、各々628kJ/kg、728kJ/kgです。高圧である程、昇温に必要なエネルギーが少なくてよい。このため、高圧では処理できるが低圧にすると所定の温度での処理ができない、逆に高圧にすると減圧に予想以上の時間がかかる、減圧時にドライアイスが容器内で発生し容器が破損するなどの諸問題が発生します。

処理時間が最小で運転範囲が広く、且つ、装置の安定性を保持した装置仕様を決定するためには、装置の運転操作条件下における超臨界CO₂の特徴である物性特性から推定される装置に及ぼす影響などを充分に検討することが重要です。(詳細は工業化の項を参照)

超臨界CO₂の比誘電率は1.1~1.6、溶解度パラメータは4~20MPa1/2程度で無極性な流体であるため、水などの極性流体をほとんど溶解しません(物性図集を参照)。そこで、極性を有する助剤(エントレーナ)を添加して見かけ上の極性を付与し、極性物質の溶解度を増やすことができます。例えば、水は常温付近では超臨界CO₂にコンマ数%しか溶解しませんが、アルコールをエントレーナとして加えると数十%の水を溶解させることができます。

以上のことから、処理費用などの経済性を検討する際には、以下の観点での最適化の検討が必須になります。

①処理の律速段階に応じた圧力・温度の選定(高圧の選定で助剤不使用な例もある)

②圧力・温度で処理速度不足の場合は助剤の選定(溶解度律速であれば良溶媒を選定)

③CO₂の回収・精製のし易さ(CO₂に溶解しやすいものは逆に精製しにくい)

④可燃/爆発性・有害性(CO2は非防爆で安全な流体,助剤使用の優劣) など等

*超臨界の専門誌:・The Journal of Supercritical Fluids

*超臨界関係の書籍 (主な保有書籍)

・超臨界流体のすべて 2002年(株)テクノシステム発刊

・Natural Extracts using Supercritical Carbon Dioxide、2000年CRC Press LLC発行、Mamata Mukhopadhyay

・Solubility in supercritical carbon dioxide、2007年CRC Press LLC発行、Ram B. Gupta, Jae-Jin Shim